In ihrer Studie hat das Team um Erstautor Palash Kumawat vom Fachbereich Geowissenschaften der Universität Bremen durch Biomarkeranalysen die Überlebensstrategien der Mikroben in diesem unwirtlichen Ökosystem entschlüsselt. Besonders herausfordernd für Leben in der Tiefsee ist hier der hohe pH-Wert von 12 – es ist einer der höchsten Werte in einem Ökosystem, der bislang bekannt ist. Um überhaupt Leben nachweisen zu können, mussten die Forschenden auf spezielle Methode der Spurenanalytik zurückgreifen. Hierbei kann die Detektion von DNA versagen, wenn es nur eine geringe Anzahl von lebenden Zellen gibt. „Aber Fette konnten wir nachweisen“, sagt Erstautor Palash Kumawat, der derzeit am Fachbereich Geowissenschaften promoviert. „Mithilfe solcher Lipid-Biomarker ist es uns gelungen, Einblicke in die Überlebensstrategien von Methan- und Sulfat-metabolisierenden Mikroben in diesem extremen Lebensraum zu bekommen.“

Mikrobielle Gemeinschaften verstoffwechseln Kohlenstoff in der Tiefsee und tragen so zum globalen Kohlenstoffzyklus bei. Die Mikroorganismen, die das Team in der Publikation vorstellt, nehmen ihre Energie zum Leben jedoch aus den Mineralien und Gasen wie Kohlendioxid und Wasserstoff, um zum Beispiel Methan herzustellen, ein wichtiges Klimagas. Diese Prozesse finden zunächst entkoppelt von dem darüber liegenden Ozean statt. Die Lipide geben auch Hinweise auf das Alter der Kleinstlebewesen: Sind die zellulären Biomoleküle intakt, handelt es sich um eine noch lebende oder kürzlich verstorbene Gemeinschaft. Sind sie nicht intakt, handelt es sich um Geomoleküle, die Rückschlüsse auf fossile Gemeinschaften aus der Vergangenheit geben. Die Kombination aus der Isotopenzusammensetzung und den Lipid-Biomarkern, sagt Kumawat, deuten darauf hin, dass in diesem unwirtlichen Lebensraum mehrere mikrobielle Gemeinschaften leben und gelebt haben. „Diese Unterscheidung hilft uns bei der Arbeit in Umgebungen mit extrem geringer Biomasse und Nährstoffarmut.“

Dr. Florence Schubotz, Organische Geochemikerin am MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen und Co-Autorin der Studie ergänzt: „Das faszinierende an diesem Fund ist, dass Leben unter diesen extremen Bedingungen, wie hoher pH und niedrigen organischen Kohlenstoffkonzentrationen tatsächlich möglich ist. Bis dato wurden Methan-produzierende Mikroorganismen in diesem System nur vermutet, aber sie konnten nie direkt nachgewiesen werden. Des Weiteren ist es spannend, Einblicke in ein solches mikrobielles Habitat zu erhalten, weil wir vermuten, dass exakt an solchen Orten ursprüngliches Leben entstanden sein konnte.“

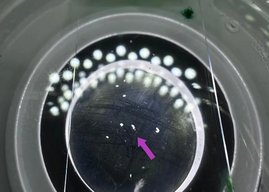

Die untersuchten Proben stammen aus einem Bohrkern, der 2022 im Rahmen der Expedition SO 292/2 mit dem Forschungsschiff SONNE gewonnen wurde. Während dieser Fahrt ist es den Forschenden gelungen, nicht nur neue, bislang unbekannte Schlammvulkane am Marianen-Vorbogen zu entdecken, sondern sie auch zu beproben.

Die Proben wurden im Rahmen des Exzellenzclusters „Ozeanboden – unerforschte Schnittstelle der Erde“ gewonnen. Palash Kumawat und seine Kolleg:innen planen nun, Organismen in einem Inkubator zu kultivieren und mehr über ihre Nahrungsvorlieben in unwirtlichen Umgebungen herauszufinden.

MARUM

Originalpublikation:

Kumawat, P., Albers, E., Bach, W. et al. Biomarker evidence of a serpentinite chemosynthetic biosphere at the Mariana forearc. Commun Earth Environ6, 659 (2025). doi.org/10.1038/s43247-025-02667-6