Neue Förderinitiative der DFG zum Sichern gefährdeter Datenbestände und zur Datenresilienz

Ab sofort bis voraussichtlich 2027 stellt die DFG zusätzliche Mittel zur Verfügung. Mehr

Biowissenschaftliche Datenbanken (Stand: Oktober 2025)

Biowissenschaftliche Forschung ist nicht denkbar ohne den Zugang zu Datensammlungen. Deren Daten wurden über lange Zeiträume hinweg meist experimentell erhoben, sorgfältig kuratiert und in öffentlich zugänglichen Datenbanken verwahrt. Die Art der Daten ist sehr unterschiedlich: von Literatur- über Beobachtungs- bis hin zu Gendaten.

Ebenso unterschiedlich sind Spezialisierung, Umfang und Serviceangebote der einzelnen Datenbanken. Denn die Datenbanken machen nicht nur die Daten selbst verfügbar, sondern bieten weitere Leistungen wie spezifische Auswertungsprogramme an. Die Datenbanken werden von engagierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erhalten und ständig weiter entwickelt. Aber diese Arbeit kostet Geld. Geld, das bisher häufig aus US-Quellen kam. Das hat sich 2025 geändert.

Werden Sie aktiv!

Zeichnen Sie den Offenen Brief der Global Biodata Coalition zur nachhaltige Finanzierung wissenschaftlicher Datenbanken. Mehr Infos

Datenbanken sind aus der Forschung nicht wegzudenken

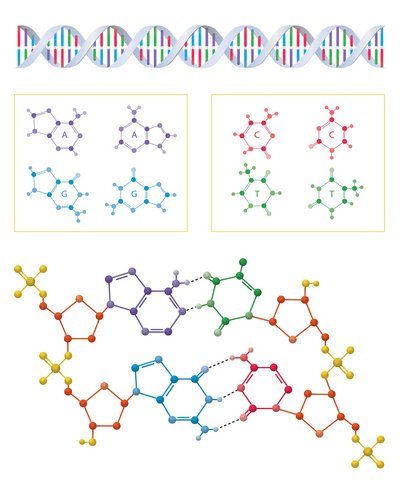

Sammlungen genetischer und biomolekularer Daten

Diese wurden seit Beginn der Molekularbiologie vor über 50 Jahren aufgebaut und sind beispielsweise über das National Center for Biotechnology Information (NCBI) der USA abrufbar. Die bekannte Protein Data Bank versammelt alle verfügbaren Strukturdaten von Proteinen. Nur mit Hilfe dieser dort über Jahrzehnte gepflegten Datensätze konnte eine bahnbrechende KI wie AlphaFold trainiert werden – eine Leistung, die soeben mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.

Literaturdatenbanken wie PubMed oder Medline

Seit deren Anfängen (als diese noch kostenpflichtig auf Datenspeichern per Post verbreitet wurden) haben diese Datenbanken eine enorme technologische Entwicklung durchgemacht. Heute ermöglichen sie Echtzeit-Zugriff auf Literatur, auf unglaublich viele Publikationen, inklusive Links zu den Originaldatensätzen und Metadaten.

Sommer 2025: Datenbanken ohne Finanzierung

Kurzfristige Streichungen von Fördermitteln durch Institutionen wie das US National Institutes of Health (NIH) machen es den Betreibern der Datenbanken unmöglich, diese aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Sie haben angekündigt, wegen ausbleibender Förderung vom Netz zu gehen.

Für den Erhalt der bedrohten Datenbanken geht es um Geld – wobei die Beträge global betrachtet durchaus überschaubar sind. Es geht aber vor allem auch darum, dass die Gelder kontinuierlich fließen, um den drohenden, unwiederbringlichen Verlust von Wissen und Infrastruktur zu vermeiden, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde.

Beispiele gefährdeter bioeissenschaftlicher Datenbanken

Sonderfall arXiv

Die Plattform arXiv.org ist ein frei zugängliches Online-Archiv für wissenschaftliche Vorabveröffentlichungen von wissenschaftlichen Arbeiten, die das Peer-Review-Verfahren noch nicht (endgültig) durchlaufen haben. Das arXiv-Archiv enthält über 2,4 Millionen Fachartikel vor allem aus Physik, Mathematik, Informatik und angrenzenden Gebieten.

arXiv wird von der Cornell University betrieben - die Finanzierung ist aber international aufgestellt. Aus Deutschland tragen das Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften (TIB) sowie die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) und die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) zur Finanzierung bei.

Im Mai 2025 hat die TIB ein sogenanntes “Dark Archive” für die arXiv-Inhalte aufgebaut, um bei Verlust der in den USA liegenden Daten die gesicherten Daten zugänglich machen zu können. Die vollständige Kopie der Inhalte ist dezentral bei der TIB gespeichert, aber nicht öffentlich zugänglich. Der Datenbestand ist damit gegen potenzielle Ausfälle geschützt, wird aber erst im Ernstfall aktiviert.

Aktivitäten im politischen Raum

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat am 4. Juni eine Kleine Anfrage “Sicherung und Zugänglichmachung bedrohter wissenschaftlicher Datenbestände” gestellt.

Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage findet sich hier.

Der Standpunkt des VBIO

Der VBIO hat gegenüber Öffentlichkeit und Entscheidungsträgern (z. B. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Wissenschaftsrat, Bundesministerium, Forschungsausschuss) frühzeitig auf die Gefährdung biowissenschaftlicher Datenbanken hingewiesen.

Er begrüßt, dass wichtige Akteure des Wissenschaftssystems erste Maßnahmen ergriffen haben, um Daten zu sichern. Aber die Befürchtung besteht fort, dass diese Aktivitäten nicht ausreichen, weil sie

- am Ende doch zu spät kommen

- nicht alle bedrohten Datenbanken abdecken können oder

- nur Einzelaspekte wie beispielsweise die Datensicherung adressieren (können)

Die Zusammenarbeit mit anderen Staaten ist aus Sicht des VBIO geboten, wenn auch angesichts unterschiedlicher Grundverständnisse zum Beispiel von Demokratie und Datenschutz problematisch.

Zum Weiterlesen

Zusammenfassungen in den Medien

- Europa rettet US-Forschungsdaten (8. Juni 2025)

Gastbeitrag von Wolfgang Wick (Vorsitzender des Wissenschaftsrates) - Deutsche Forscher bangen um ihren Zugang zum US-Datenschatz (1. Juli 2025)

Deutschland hat sich in der Forschung zu lange auf die USA verlassen. Wissenschaftler fordern vom Bund nun Milliarden, um unabhängiger zu werden. Doch Ministerin Bär hält sich bedeckt. Daniel Delhaes für das Handelblatt

Aktivitäten des VBIO

- Die Zukunft biowissenschaftlicher Datenbanken - Erst die kleinen, und dann…?“

- Meinungsbeitrag im Tagespiegel https://www.tagesspiegel.de/wissen/das-herz-der-biowissenschaft-steht-still-warum-wir-gerade-wichtige-daten-verlieren-13867705.html

- Interview in der FAZ: https://www.faz.net/aktuell/wissen/trump-kuerzungen-wichtige-biodatenbanken-stehen-vor-dem-aus-110539877.html

- Hintergrundinterview mit Table Media https://table.media/research/analyse-res

- Editorial in BIOSpektrum https://www.biospektrum.de/magazinartikel/die-zukunft-der-biologischen-datenbanken?dl=1

(teilweise hinter der Paywall)