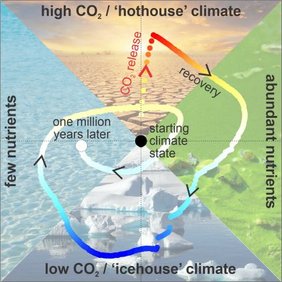

Bislang galt die langsame Verwitterung von Silikatgestein als Protagonist bei der Regulierung des Klimas. In diesem System nimmt Regen Kohlendioxid (CO2) aus der Luft auf, trifft auf freiliegendes Gestein an Land und löst es langsam auf. Gelangt der aufgenommene Kohlenstoff zusammen mit dem gelösten Kalzium aus den Gesteinen ins Meer, bildet er den Grundstoff für etwa Muschelschalen und Kalksteinriffe, die den Kohlenstoff für viele hunderte Millionen Jahre im Ozeanboden einschließen. „Wenn sich der Planet erwärmt, verwittern Gesteine schneller und nehmen mehr CO₂ auf, wodurch sich die Erde wieder abkühlt“, erklärt Dominik Hülse.

Allerdings gab es in der frühen Erdgeschichte auch Phasen, in denen die Erde völlig von Schnee und Eis bedeckt war. Die, führen die beiden Autoren aus, seien aber allein durch die langsame Verwitterung von Silikatgestein nicht zu erklären, es müssten noch andere Prozesse bei der Abkühlung gewirkt haben.

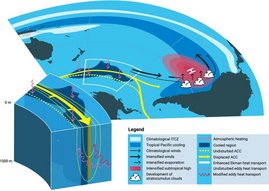

Das fehlende Puzzleteil hängt auch mit der Kohlenstoffspeicherung im Ozeanboden zusammen. Wenn der CO₂-Gehalt in der Atmosphäre steigt und sich der Planet erwärmt, gelangen mehr Nährstoffe wie Phosphor ins Meer. Diese Nährstoffe befeuern das Wachstum von Algen, das bei der Photosynthese Kohlendioxid aufnimmt. Sterben die Algen, sinken sie zum Meeresboden und nehmen den Kohlenstoff mit.

In einer wärmeren Welt mit stärkerem Algenwachstum verlieren die Ozeane jedoch auch Sauerstoff, was dazu führt, dass Phosphor recycelt wird, anstatt dauerhaft im Sediment gespeichert zu werden. Das erzeugt eine Rückkopplungsschleife: Mehr Nährstoffe im Wasser erzeugen mehr Algen, dessen Zersetzung wiederum verbraucht mehr Sauerstoff, wodurch noch mehr Nährstoffe recycelt werden. Gleichzeitig werden große Mengen Kohlenstoff im Sediment vergraben, was die Erde abkühlt.

Seit mehreren Jahren verfeinern Hülse und Ridgwell ein Computermodell des Erdsystems, indem sie immer mehr dieser Prozesse einbeziehen. „Dieses komplettere Erdsystemmodell stabilisiert das Klima nach einer Erwärmung nicht immer sanft, sondern kann es überkorrigieren und die Erde weit unter ihre Ausgangstemperatur abkühlen – ein Prozess, der jedoch immer noch Hundertausende von Jahren dauert. Im Computermodell der Studie kann dies eine Eiszeit auslösen. Allein mit der Silikatverwitterung konnten wir solche extremen Werte nicht simulieren“, erklärt Dominik Hülse.

Die Studie zeigt, dass niedrigere Sauerstoffkonzentrationen in der Atmosphäre, wie sie in der geologischen Vergangenheit vorkamen, stärkere Nährstoff-Rückkopplungen auslösen und damit die extremen Eiszeiten der frühen Erdgeschichte verursacht haben könnten.

Während der Mensch heute immer mehr CO₂ in die Atmosphäre einbringt, wird sich der Planet weiter erwärmen. Doch laut Modell der Forschenden könnte es in circa hunderttausend Jahren wieder zu einer Abkühlungs-Überreaktion kommen. Diese würde allerdings schwächer ausfallen, da die heutige Atmosphäre mehr Sauerstoff enthält als in der frühen Erdgeschichte – was die Nährstoff-Rückkopplung dämpft.

„Am Ende des Tages, spielt es eine große Rolle, ob der Beginn der nächsten Eiszeit in 50, 100 oder 200 Tausend Jahren liegt?“, fragte sich Ridgwell. „Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, die aktuelle Erwärmung zu begrenzen. Dass die Erde sich von selbst wieder abkühlt, wird nicht schnell genug geschehen, um uns zu helfen.“

Die Studie wurde unter anderem im Rahmen des am MARUM angesiedelten Exzellenzclusters „Der Ozeanboden – unerforschte Schnittstelle der Erde“ gefördert. In der im Januar 2026 beginnenden zweiten Förderphase möchte Hülse mit dem Modell klären, warum sich das Erdsystem in der Vergangenheit teils erstaunlich schnell von Klimaperturbationen erholt hat – und welchen Einfluss organische Wechselwirkungen mit dem Sediment dabei hatten.

MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften und Fachbereich Geowissenschaften der Universität Bremen

Originalpublikation:

Dominik Hülse, Andy Ridgwell: Instability in the geological regulation of Earth’s Climate. Science 2025. DOI: 10.1126/science.adh7730