Der Hefepilz 𝘊𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢 𝘢𝘭𝘣𝘪𝘤𝘢𝘯𝘴 setzt das Toxin Candidalysin nicht nur für Infektionen ein, sondern nutzt es auch, um die Mundschleimhaut unauffällig zu besiedeln – allerdings nur in fein austarierter Menge. Zu wenig Gift verhindert die orale Besiedlung, zu viel ruft das Immunsystem auf den Plan und führt zu einer entzündlichen Abwehrreaktion, wie ein internationales Forschungsteam aus Zürich, Jena und Paris herausfand. Die Ergebnisse erschienen im Fachjournal Nature Microbiology.

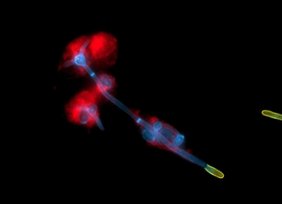

𝘊𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢 𝘢𝘭𝘣𝘪𝘤𝘢𝘯𝘴 ist ein Hefepilz, der natürlicherweise im Mikrobiom des Menschen vorkommt und dabei meist harmlos bleibt. Unter bestimmten Bedingungen kann er jedoch von der runden Hefeform in fadenförmige Hyphen übergehen und Infektionen auslösen, die insbesondere bei immungeschwächten Patient*innen fatale Folgen haben können. In dieser Hyphenform produziert 𝘊𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢 𝘢𝘭𝘣𝘪𝘤𝘢𝘯𝘴 das Toxin Candidalysin, ein Eiweiß, das Wirtszellen direkt angreift.

„Wir wussten, dass das Pilzgift Candidalysin Krankheiten verursachen kann. Neu ist, dass es auch nötig ist, damit der Pilz im Mund überleben kann“, erklärt Bernhard Hube, Leiter der Abteilung Mikrobielle Pathogenitätsmechanismen am Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie (Leibniz-HKI) und Professor am Lehrstuhl für Mikrobielle Pathogenität an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. „Der Hefepilz 𝘊𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢 𝘢𝘭𝘣𝘪𝘤𝘢𝘯𝘴 nutzt das Toxin wie einen Türöffner, um sich in der Schleimhaut zu verankern. Solange er es nur in kleinen Mengen bildet, bleibt er dabei unter dem Radar des Immunsystems und überlebt langfristig in der Mundhöhle.“

Um diesen Zusammenhang zu klären, arbeitete ein internationales Team mit Mäusemodellen. Dabei zeigten Forschende um Salomé LeibundGut-Landmann an der Universität Zürich, wie das Immunsystem auf unterschiedliche Pilzstämme reagiert. Am Leibniz-HKI in Jena wurden zudem die genetischen Grundlagen untersucht: Mit gezielten Eingriffen veränderte das Team Gene, die Hyphenbildung und Toxinproduktion des Hefepilzes steuern. Forschende am Institut Pasteur in Paris ordneten die Ergebnisse außerdem mit bioinformatischen Analysen in einen evolutionären Kontext ein.

Verglichen wurden zwei sehr unterschiedliche Stämme: Der aggressive Laborstamm SC5314 bildet lange Hyphen und produziert große Mengen Candidalysin. Dadurch reagiert das Immunsystem sofort mit einer starken Entzündung und eliminiert den Pilz nach kurzer Zeit. Ganz anders verhält sich Stamm 101, der natürlicherweise im Mund vorkommt: Er produziert das Toxin nur in geringen Mengen und kann sich so unauffällig in der Schleimhaut halten, ohne eine starke Immunantwort hervorzurufen. „Der Pilz fährt gewissermaßen mit angezogener Handbremse“, so Hube. „Ein bisschen Toxin braucht er, aber zu viel wird sofort bestraft.“

„Gerade diese Unterschiede zwischen den Stämmen zeigen, wie wichtig die feine Regulierung von Candidalysin für die Besiedelung unterschiedlicher Nischen im Körper ist“, ergänzt Tim Schille, Doktorand im Jenaer Team. „Nur wenn 𝘊𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢 𝘢𝘭𝘣𝘪𝘤𝘢𝘯𝘴 das richtige Maß findet, kann der Pilz langfristig im Mund bestehen, ohne vom Immunsystem bekämpft zu werden.“

Eine Schlüsselrolle spielt dabei auch das Gen EED1. Es reguliert die Hyphenbildung und beeinflusst damit indirekt die Produktion von Candidalysin. So bleibt der Pilz meist unauffällig in der Mundschleimhaut. Kippt dieses Gleichgewicht jedoch, können Infektionen entstehen. „Bemerkenswert ist, wie gut der Pilz sein Verhalten austariert“, sagt Schille. „Diese Balance erklärt auch, warum das Toxin evolutionär erhalten geblieben ist: Es ermöglicht dem Pilz, dauerhaft in der Mundschleimhaut zu leben, macht ihn aber zugleich als potenziellen Krankheitserreger gefährlich.“

Die Studie zeigt, dass Candidalysin ein wichtiger Faktor für die Besiedelung bestimmter Körperregionen durch 𝘊𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢-Hefen sein kann. Für die Medizin ergeben sich aus den Ergebnissen bislang nur vorsichtige Perspektiven. „Für einen oralen Befall mit Candida können wir derzeit noch keine therapeutischen Anwendungen ableiten“, so Hube. „Bei vaginalen Infektionen hingegen konnten wir in früheren Studien bereits zeigen, dass sich das Toxin neutralisieren lässt. Damit können Gewebeschäden durch 𝘊𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢 𝘢𝘭𝘣𝘪𝘤𝘢𝘯𝘴, die typisch für vaginale Pilzinfektionen sind, deutlich reduziert werden.“

Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie - Hans-Knöll-Institut

Originalpublikation:

Fróis-Martins, R., Lagler, J., Schille, T.B. et al. Dynamic expression of candidalysin facilitates oral colonization of Candida albicans in mice. Nat Microbiol (2025). doi.org/10.1038/s41564-025-02122-4