Mikroorganismen sind Meister der Anpassung. Bereits winzige Variationen innerhalb ihrer Gene können ihnen helfen, sich an veränderte, mitunter lebensfeindliche Bedingungen in ihrem Lebensraum anzupassen. Dazu gehört zum Beispiel auch, Resistenzen gegen medizinische Wirkstoffe zu entwickeln. „Um das Risiko besser abschätzen zu können, ob ein Erreger resistent wird, oder auch um neuartige verbesserte Wirkstoffe zu entwickeln, müssen wir die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Genvarianten und den daraus resultierenden biologischen Veränderungen besser verstehen lernen“, sagt Prof. Markus Ralser, Direktor des Instituts für Biochemie der Charité und einer der beiden Leiter der Studie. „Da sich die Genomsequenzierung rasant weiterentwickelt hat, können wir genetische Unterschiede heute sehr gut identifizieren. Allerdings wissen wir dabei nicht, wie diese sich etwa auf Wachstum oder Resistenz einer Mikrobe auswirken und unter welchen Bedingungen sie von Bedeutung sind.“

Blick in die molekulare Blackbox

Um zu verstehen, welche Effekte verschiedene Genvarianten haben, hilft ein Blick auf das Proteom. Das Proteom arbeitet wie eine Art Räderwerk, das die zellulären Prozesse steuert, durchführt und am Laufen hält. Dabei greifen die verschiedenen Proteine quasi wie Zahnräder ineinander und beeinflussen sich gegenseitig. „Durch eine bestimmte Variante in einem Gen kann es zum Beispiel passieren, dass ein Protein gar nicht mehr oder in veränderter Form oder Menge produziert wird. Und das kann im Räderwerk der Zelle tatsächlich einiges verändern“, sagt Dr. Johannes Hartl vom Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) und einer der Erstautoren der Studie. „Das Proteom und seine durch natürliche genetische Variation bedingte Veränderlichkeit ist in seiner Gesamtheit bislang noch eine molekulare Blackbox. Mit unserer Studie konnten wir zeigen, dass es möglich und notwendig ist, hier mehr Licht ins Dunkel zu bringen.“

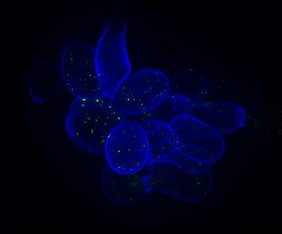

Für ihre Untersuchungen nutzten die Forschenden zwei natürlich vorkommende Stämme von Hefezellen. Hefen sind einzellige Mikroorganismen, die zu den Pilzen gehören. Einer der Hefestämme kam von einem kalifornischen Weingut, der andere wurde von einem immunsupprimierten Patienten in Italien isoliert. Diese beiden Stämme kreuzten die Forschenden miteinander, und das über viele Generationen. „Daraus entstanden dann fast tausend neue Hefestämme, in denen die genetische Ausstattung der Eltern gut durchmischt vorlag“, erklärt Johannes Hartl. Die Kreuzungsversuche und die daran anschließende genetische Analyse der Hefestämme wurden im Labor in Stanford durchgeführt. Das Charité-Team um Markus Ralser analysierte im Hochdurchsatzverfahren das Proteom der unterschiedlichen Stämme und nutzte dafür die sogenannte Massenspektrometrie, mit der verschiedene Proteine eindeutig bestimmt und ihre jeweilige in der Zelle vorhandene Menge präzise quantifiziert werden kann.

Proteom gibt molekulare Hintergründe preis

Gemeinsam arbeiteten sich die Forschenden durch den riesigen Datenschatz. Das Ziel: Eindeutige Zusammenhänge zwischen den einzelnen Genvarianten und den sich daraus ergebenden Änderungen im Proteom zu finden. „Dafür setzten wir die Genom- und Proteom-Daten miteinander ins Verhältnis und erstellten eine Art Karte, die den Effekt tausender genetischer Varianten auf die Menge tausender Proteine in der Zelle wiedergibt“, erklärt Johannes Hartl. „Und um zu prüfen, ob die gefundenen Zusammenhänge tatsächlich von der einen bestimmten Genvariante herrühren und nicht etwa von anderen Prozessen innerhalb der Zelle, fügten wir die Genvariante mittels der Genschere CRISPR/Cas in den ursprünglichen Elternstamm der Hefezellen ein, der diese Genvariante zuvor nicht besaß. Dann schauten wir, ob sich auch hier die entsprechenden Änderungen im Proteom finden lassen.“

Bei einigen Genvarianten und den damit einhergehenden Änderungen im Proteom gingen die Forschenden noch einen Schritt weiter und untersuchten deren konkrete Auswirkungen. Zum Beispiel die Überlebensfähigkeit der Hefezellen unter Wirkung eines Antimykotikums, also eines Anti-Pilz-Mittels. „Das Antimykotikum bindet und inhibiert ein Enzym, das für die Biosynthese eines essenziellen Bestandteils der Hefemembran notwendig ist. Dadurch kann die Zelle nicht weiterwachsen – vorausgesetzt, das Mittel blockiert genügend vorhandene Enzyme“, sagt Johannes Hartl. „In unserer Genom-Proteom-Karte konnten wir nun aber sehen, dass bei bestimmten Genvarianten die Menge dieses Enzyms erhöht war. Im Experiment zeigte sich, dass Hefezellen mit dieser Genvariante resistenter gegen das Antimykotikum wurden.“

Kleine Gen-Veränderungen können bedeutende Auswirkungen haben

Die Studie zeigt darüber hinaus, dass viele genetische Veränderungen – selbst solche, die auf den ersten Blick „unscheinbar“ erscheinen – weitreichende molekulare Konsequenzen haben können. So fanden die Forschenden heraus, dass genetische Varianten, die hunderte Proteine der Zelle beeinflussen, zwar unter Standardbedingungen keine erkennbaren Auswirkungen hatten, jedoch unter veränderten Bedingungen, wie etwa unter Arzneimittelbehandlung oder Änderungen des Nahrungsangebots, deutliche Auswirkungen auf das Zellwachstum hatten.

„Die Genom-Proteom-Kartierung ist ein ganz hervorragendes Werkzeug, um molekularbiologische Zusammenhänge aufzudecken und die Auswirkungen von Mutationen und genetischen Unterschieden zu verstehen“, betont Markus Ralser. „Vielen Funktionen und Interaktionen von Proteinen können wir auf diese Weise nun viel einfacher auf die Spur kommen und so die Entwicklung möglicher Resistenzen gegenüber Wirkstoffen sowie Anpassungen an neue Umgebungen – wie etwa dem Menschen als Wirtsorganismus – besser vorhersagen.“ In nachfolgenden Untersuchungen wollen die Forschenden daher diesen Ansatz auf pathogene Pilzerreger, die besonders schwere Infektionen im Menschen verursachen, ausweiten.

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Originalpublikation:

Jakobson CM, Hartl J et al. A genome- to- proteome map reveals how natural variants drive proteome diversity and shape fitness. Science 2025 Oct 09. doi: 10.1126/science.adu3198, https://doi.org/10.1126/science.adu3198