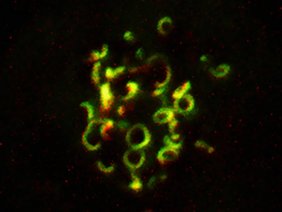

Proteine sind die Arbeitstiere der Zelle, doch viele funktionieren nur als Teil größerer Multiproteinkomplexe. Diese Komplexe erfüllen zentrale Aufgaben wie Muskelkontraktion, Energieproduktion und Genregulation. Eine der größten und komplexesten dieser Maschinen ist das Kinetochor – der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Zellteilungsmaschinerie. Es verbindet Chromosomen mit den Spindelmikrotubuli, korrigiert Anheftungsfehler und löst schließlich die Trennung der Schwesterchromatiden aus. Das Kinetochor besteht aus mehr als 100 Proteinen, die in etwa 30 Unterkomplexen gruppiert sind; seine äußerste Schicht ist die als Korona bekannte Struktur.

Eine 20-jährige Reise

„Die Erforschung des Kinetochors ist eine enorme Herausforderung“, sagt Musacchio, Direktor am MPI. „Man kann es nicht einfach aus der Zelle herausnehmen und untersuchen – seine Größe, sein mehrschichtiger Aufbau und seine Integration in andere Zellstrukturen machen seine Analyse extrem schwer.“ In den letzten zwei Jahrzehnten hat sein Team im Labor nach und nach immer größere Teile des Kinetochors nachgebaut, was schließlich zu einer nahezu vollständigen Rekonstruktion und einer 3D-Strukturkarte führte – ein Meilenstein auf diesem Gebiet. Erst kürzlich gelang es ihnen, die Korona selbst nachzubauen, ihre Kernelemente zu identifizieren und die Gesamtarchitektur zu bestimmen. Wie diese „Krone“ jedoch zusammengebaut wird, blieb bis jetzt rätselhaft.

Die Krone enthüllt

„Die Korona birgt einige der faszinierendsten Geheimnisse des Kinetochors“, sagt Verena Cmentowski, ehemalige Doktorandin in Musacchios Labor. „Ihr Auf- und Abbau sind entscheidend, weil sie die korrekte Chromosomen-Ausrichtung sicherstellen und den Zeitpunkt der Segregation durch Checkpoint-Signale regulieren.“ Cmentowskis Arbeit zeigt, dass die Bildung der Korona mit nur zwei Proteinen beginnt: BUB1 und BUBR1. Gemeinsam bilden sie eine Keimzelle und leiten eine Reihe von Interaktionen ein, die den Aufbau der Korona über zwei unabhängige, aber miteinander verknüpfte Wege vorantreiben. So entsteht eine kooperative und robuste Architektur.

Eine Krone mit großer Verantwortung

Zu Beginn der Mitose hilft die Korona, die Chromosomen zum Spindeläquator zu führen und ihre korrekte Anordnung sicherzustellen. Sobald die Mikrotubuli an die Chromosomen gebunden haben, löst sich die Korona auf und gibt damit den Startschuss für die Trennung der Chromosomen. Beide Schritte sind für eine präzise Verteilung der Chromosomen unerlässlich.

„Eine schwere Bürde liegt auf der Krone – Fehler in diesem Prozess können zu schweren Entwicklungsstörungen und Krankheiten führen“, betont Musacchio. „Der von uns entdeckte duale Aufbau-Mechanismus verleiht der Korona Robustheit, macht sie widerstandsfähig gegen zeitliche Schwankungen und ermöglicht ihr, so lange wie nötig an den Chromosomen gebunden zu bleiben.“

MPI für molekulare Physiologie

Originalpublikation:

Cmentowski V, Musacchio A (2025). A validation strategy to assess the role of phase separation as a determinant of macromolecular localization. Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.ady6890