Das Pankreas und seine Entwicklung stehen seit Jahrzehnten im Mittelpunkt der Diabetes- und Krebsforschung. Bislang stützte sich die Wissenschaft fast ausschließlich auf Mausmodelle. Doch Mäuse unterscheiden sich in vielen Aspekten vom Menschen – von der Entwicklungsdauer über den Stoffwechsel bis hin zur Genregulation. „Gerade bei komplexen Erkrankungen wie Diabetes mellitus brauchen wir Modelle, die dem Menschen wirklich nahekommen“, betont daher Prof. Heiko Lickert. Der DZD-Forscher ist Direktor des Instituts für Diabetes- und Regenerationsforschung bei Helmholtz Munich und Inhaber des Lehrstuhls für Beta-Zell-Biologie an der Technischen Universität München (TUM).

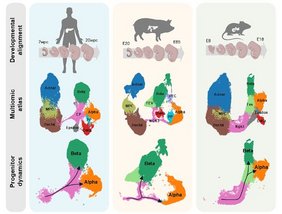

In der jetzt veröffentlichten Studie legte das Forschungsteam die erste umfassende Einzelzellanalyse der Pankreas-Entwicklung in Maus, Mensch und Schwein vor. „Wir konnten zeigen, dass Schweine in ihrem Entwicklungstempo, in molekularen Steuerungsmechanismen und in der Genregulation dem Menschen deutlich ähnlicher sind als die Maus“, erklärt Lickert.

Einzigartige Datenbasis

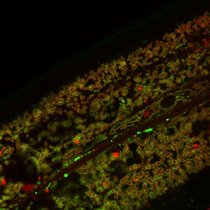

Ein Blick auf die Details: Forscherinnen und Forscher haben über 120.000 Zellen aus der Bauchspeicheldrüse von Schweinen untersucht. Die Zellen stammen aus allen drei Abschnitten der Tragezeit, die bei Schweinen 114 Tage dauert. Mit hochauflösenden Single-Cell-RNA-Sequenzierungen und Multi-Omics-Ansätzen konnten sie Entwicklungsstadien und Zelltypen präzise bestimmen. Vergleiche der frühen Entwicklungsstadien des Pankreas bei Schwein und Mensch zeigen eine hohe Übereinstimmung: Schweine ähneln dem Menschen stark hinsichtlich der Entwicklungsgeschwindigkeit, der epigenetischen und genetischen Steuerungsmechanismen sowie der Genregulationsnetzwerke. Das gilt auch für die Entwicklung von Vorläuferzellen und die Entstehung hormonproduzierender Zellen.

Besonders bemerkenswert: Über die Hälfte der Transkriptionsfaktoren, die durch das Gen NEUROGENIN 3 gesteuert werden – einem zentralen Regulator für die Bildung hormonproduzierender Zellen – sind beim Schwein und beim Menschen identisch. Viele dieser Faktoren wurden bereits erfolgreich in menschlichen Stammzellmodellen bestätigt. Dazu gehören zentrale Transkriptionsfaktoren wie PDX1, NKX6-1 oder PAX6, welche für die Genregulation und Ausbildung von Betazellen entscheidend sind.

NEUROGENIN3 spielt eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der Bauchspeicheldrüse. Es wirkt wie ein „Hauptschalter“: Das Gen kodiert für einen Transkriptionsfaktor – ein Protein, das andere Gene gezielt aktivieren kann und damit die Zellentwicklung maßgeblich beeinflusst.

Neue Zellpopulation entdeckt

Ein weiterer wichtiger Fund: Während der Embryonalentwicklung tritt eine spezielle Zellgruppe auf – die sogenannte „primed endocrine cell“ (PEC) –, die sowohl beim Schwein als auch beim Menschen vorkommt. PECs können sich in hormonproduzierende Inselzellen differenzieren. „Diese PECs könnten eine alternative Quelle für die Regeneration von Insulin-produzierenden Betazellen darstellen, die auch ohne den Masterfaktor NEUROGENIN3 entstehen können“, so Lickert. „Das könnte erklären, warum Patienten mit seltenen NEUROG3-Mutationen trotzdem funktionsfähige Betazellen entwickeln. Dieses Wissen ist essenziell, um in der Zukunft Betazellen in Menschen, die unter Diabetes leiden, zu regenerieren.“

Evolutionär konservierte Mechanismen

Die Forschenden haben Unterschiede zu Mausmodellen aufgedeckt: So exprimieren die Beta-Zellen im Schwein schon in der Embryonalentwicklung den Transkriptionsfaktor MAFA, der die Reifung von Betazellen steuert, der bei der Maus fehlt. MAFA ist entscheidend für die funktionelle Insulinproduktion beim Menschen. In menschlichen Beta-Zellen steuert dieser Faktor die finale Reifung hin zu einem Phänotyp, der empfindlich auf Glukose reagiert – eine zentrale Voraussetzung für die Blutzuckerregulation.

„Unsere Ergebnisse zeigen, welche Genregulationsnetzwerke evolutionär stabil sind und welche artspezifisch“, kommentiert Lickert. „Nur wenn wir diese Unterschiede kennen, gelingt es, Tiermodelle für Diabetes so zu verbessern, dass sie Menschen wirklich entsprechen.“

Neben den PECs fanden Wissenschaftler auch zwei Subtypen von Betazellen im Schwein, die unterschiedliche Genprogramme aufweisen. „Unsere Entdeckung einer frühen Betazell-Heterogenität ist besonders relevant: Sie könnte uns helfen, zu verstehen, warum manche Betazellen bei Erkrankungen überleben und andere nicht“, ist Lickert überzeugt.

Relevanz für die regenerative Medizin

Doch die Bedeutung dieser Ergebnisse reicht weit über die reine Grundlagenforschung hinaus. Sie eröffnen auch Perspektiven für zukünftige Therapien.

Bislang gilt es als zentrales Hindernis der regenerativen Medizin, aus Stammzellen im Labor stabile und funktionell reife Betazellen zu gewinnen. Die nun gewonnenen Erkenntnisse aus dem evolutionären Vergleich der Pankreasorganogenese könnten dazu beitragen, Entwicklungsprogramme besser zu verstehen – und gezielt so zu steuern, dass funktionierende Insulin-produzierende Zellen aus Vorläufer- und Stammzellen für zukünftige regenerative Therapien entstehen.

Langjährige Kooperationen – ein Schlüssel zum Erfolg

Zum Erfolg der Studie haben auch langjährige Forschungskooperationen maßgeblich beigetragen. So gelang es dem Team um Prof. Fabian Theis – wie Prof. Lickert Lehrstuhlinhaber an der TUM und Institutsdirektor bei Helmholtz Munich –, die komplexen Big-Data-Datensätze aus der biomedizinischen Forschung mithilfe von Methoden des maschinellen Lernens und der Künstlichen Intelligenz effizient zu analysieren und nutzbar zu machen.

Ebenso entscheidend war die enge Zusammenarbeit mit Prof. Eckhard Wolf und Dr. Elisabeth Kemter von der Ludwig-Maximilians-Universität München – einem assoziierten Partner DZD. Die LMU-Forschenden sind auf die Entwicklung von Diabetes-Modellen im Schwein spezialisiert und lieferten zentrale Beiträge zur experimentellen Umsetzung der Studie.

Deutsches Zentrum für Diabetesforschung

Originalpublikation:

Yang K, et al: A multimodal cross-species comparison of pancreas development. Nature communications, DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-64774-4