(for an english version of the original text see here)

In den letzten 25 Jahren haben wir alle uns daran gewöhnt, nahezu uneingeschränkten Zugang zu Informationen zu haben. Das geflügelte Wort des „Googelns“ steht schon seit 2004 im Duden. Erst kürzlich kam es mit der Einführung der generativen Künstlichen Intelligenz zu einer weiteren Informations-Revolution. Quasi über Nacht haben Plattformen wie ChatGPT oder Perplexity den Zugang zu Wissen noch einmal grundlegend verändert – und „die KI“ wurde sofort weltweit angenommen. Es kostet ja nichts - außer viele private Daten.

Was aber würde passieren, wenn das Googeln und die schon allgegenwärtigen AI-Werkzeuge plötzlich kostenpflichtig würden, wenn das Browsen im Internet nur gegen Geld möglich wäre? So ein Szenario zeichnet sich gerade in Hinblick auf spezialisierte wissenschaftliche Datenbanken ab - die Entwicklungen bei der vor allem in der Infektionsbiologie genutzten Datenbank VEuPathDB sind da nur ein Beispiel.

Markus Engstler, jüngst als Präsident des VBIO gewählt, kommentiert:

Die Naturwissenschaften benötigen Zugang zu einer Vielzahl von speziellen Datensammlungen. Diese Daten wurden über lange Zeiträume hinweg meist experimentell erhoben, sorgfältig kuratiert und akribisch in öffentlich zugänglichen Datenbanken verwahrt. Diese Arbeit geschah meist im Hintergrund, ohne dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wussten, wer hinter den Datenbanken stand.

Beispiele solcher unverzichtbaren Ressourcen sind die großen biologischen Datenbanken: etwa die Sammlungen genetischer und biomolekularer Daten, die seit Beginn der Molekularbiologie vor über 50 Jahren aufgebaut wurden und z.B. über das National Center for Biotechnology Information (NCBI) der USA abrufbar sind. Die bekannte Protein Data Bank versammelt alle verfügbaren Strukturdaten von Proteinen. Nur mit Hilfe dieser dort über Jahrzehnte gepflegten Datensätze konnte eine bahnbrechende KI wie AlphaFold trainiert werden – eine Leistung, die soeben mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.

Ein weiteres zentrales Element der wissenschaftlichen Infrastruktur sind Literaturdatenbanken wie PubMed oder Medline. Seit deren Anfängen – als diese noch, (tatsächlich kostenpflichtig) auf Datenspeichern per Post verbreitet wurden – haben diese Datenbanken eine enorme technologischen Entwicklung durchgemacht. Heute ermöglichen sie Echtzeit-Zugriff auf Literatur, auf unglaublich viele Publikationen, inklusive Links zu den Originaldatensätzen und Metadaten.

Wer steckt hinter den Repositorien? Interessanterweise haben sich insbesondere die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten stark für den Aufbau und die Pflege solcher Datenbanken engagiert – und dafür auch immense Summen investiert. Sehr viele der weltweit bedeutenden naturwissenschaftlichen, vor allem biologischen, Datenbanken werden von US-amerikanischen Einrichtungen betrieben.

Doch der Finanzierungswille durch die USA ist endlich. Erste kleinere Einschnitte zeigen sich bereits – noch nicht der große Zusammenbruch, aber sie sind bereits empfindlich spürbar.

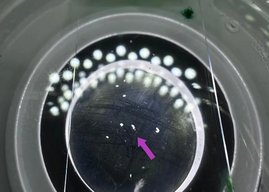

Ein leider sehr aktuelles Beispiel: Die bedeutende Datenbank VEuPathDB, die bislang vom amerikanischen National Institutes of Health gefördert wurde und auf die sich Forschende im Bereich eukaryotischer Infektionserreger wie, Protozoen und Pilze stützen, verlor 2023 plötzlich ihre finanzielle Unterstützung. David Roos, Gründer und Betreiber dieser Datenbank, selbst ein hoch dekorierter Grundlagenforscher, wandte sich daraufhin weltweit an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie an Förderagenturen.

Das Ergebnis: Vor wenigen Wochen wurde ein „freiwilliges Bezahlmodell“ eingeführt, das den Fortbestand der Datenbank kurzfristig sichern soll. Das bedeutet für ein durchschnittlich großes Labor Kosten von bis zu mehreren tausend Euro – pro Jahr. Woher soll das Geld kommen? Die Etats der Forschungseinrichtungen stagnieren – im besten Fall.

Das grundlegende Problem ist also: Um eine langfristige Finanzierung sicherzustellen, müssen sich die Förderagenturen weltweit umorientieren und den Zugang zu Datenbanken besser absichern. Bisher geschieht dies nicht in ausreichendem Maße.

Darüber wird nun klar, dass essenzielle Datenbanken, gerade auch die vermeintlich kleinen, redundanter und dezentraler organisiert werden müssen.

Es kann nicht sein, dass politischer Einfluss zu einem Kollaps der Forschung führen kann.

Die letzten Monate haben gezeigt, wie schnell sich politische Rahmenbedingungen ändern können – mit potenziell massiven Auswirkungen auf die Unterstützung wissenschaftlicher Infrastruktur. Das müssen wir künftig einkalkulieren.

Es war immer schon so, dass die Datenbankbetreiber auch Daten über die Zugriffe gesammelt haben, die sogar eine Rückverfolgung bis in das anfragende Labor erlaubten. Es darf deshalb nicht sein, dass Datenbanken unter Kontrolle von totalitären Staaten kommen, nur weil diese bereit sind dafür zu zahlen.

Heute sind insbesondere die europäischen Länder und die Europäische Union gefordert, ihren Beitrag zu verstärken. Nur so kann der freie Zugang zu allen wissenschaftlichen Daten für alle Forschenden erhalten bleiben.

Deshalb muss der Appell lauten: Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich der Fragilität des freien Datenzugangs bewusst sein.

Forschungsförderer müssen bereit sein, auch die kleinen Datenbanken zu finanzieren und Mittel für den freien Zugang bereitzustellen.

Gefragt ist eine koordinierte, internationale Aktion, bei der große Akteure – etwa die USA und die Europäische Union – gemeinsam mit anderen Partnern den globalen Bestand der ständig wachsenden wissenschaftlichen Daten auf Dauer sichern.

Die benötigten Gelder sind im Vergleich minimal – aber sie müssen jetzt investiert werden. Denn wenn eine Datenbank einmal abgeschaltet ist, kostet ihre Wiederherstellung wirklich große Summen, wenn sie überhaupt wiederhergestellt werden kann.

Ein weiterer, nicht so offensichtlicher Grund, ist vielleicht sogar der entscheidende: Wenn ein wissenschaftliches Fachgebiet seine spezialisierten Datenbanken verliert, wird die Produktivität des Feldes umgehend drastisch eingeschränkt. Das führt bereits kurzfristig zu einer Abwanderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, der auf der Suche nach zukunftsträchtigen und produktiven Interessengebieten ist. Ein Fachgebiet ohne funktionierende Datenbankinfrastruktur verliert massiv an Attraktivität und wird mittelfristig verschwinden. Dieses Scenario ist heute bereits relevant: wenn die molekularen eukaryotischen Infektionsbiolog/-innen und Parasitolog/-innen für den Zugang zu ihren Daten nicht zahlen, wird VEuPathDB abgeschaltet, und zwar im Sommer 2025.

Die Temperaturen steigen …

Sie möchten sich zu diesem Thema engagieren?

Dann schreiben sie an praesident@vbio.de