Bernstein ist für die Wissenschaft von besonderem Wert: Winzige, sonst kaum fossil überlieferte Organismen wie Insekten, Spinnen, Sporen oder Pollen können in dem versteinerten Baumharz dreidimensional und nahezu unbeschadet bewahrt werden. „Aus der Kreidezeit kennen wir solche ‚Bio-Inklusen“ fast nur von Fundorten der Nordhalbkugel. Unser Verständnis der Biodiversität und der Ökosysteme der Südhalbkugel, während der Zeit von vor 143,1 bis 66 Millionen Jahre, als die heutigen Kontinente sich vom Superkontinent Gondwana abspalteten, ist dagegen sehr begrenzt“, erklärt Dr. Mónica Solórzano-Kraemer vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt.

Die Bernsteinforscherin hat gemeinsam mit Studienleiter Dr. Xavier Delclòs von der Universität Barcelona und weiteren Forschenden aus Spanien, Panama, Kolumbien, Ecuador, Schweden und den USA Material aus dem Steinbruch Genoveva in der ecuadorianischen Provinz Napo untersucht. Der dort gefundene Bernstein wurde auf etwa 112 Millionen Jahre datiert und gehört zu einem kürzlich entdeckten Vorkommen in der Hollín-Formation, einer Sedimentgesteinsschicht, die sich über das Oriente-Becken in Ecuador erstreckt. „Es gibt dort zwei verschiedene Bernstein-Formen: Bernstein, der sich unterirdisch um die Wurzeln harzproduzierender Pflanzen bildete, und solcher, der durch das Aushärten von Harz an der Luft entstand“, fügt Solórzano-Kraemer hinzu.

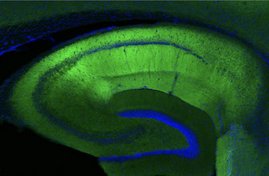

In etwa 60 Proben des „Luft-Bernsteins“ entdeckte das Forschungsteam insgesamt 21 Bio-Inklusen, darunter ein Vertreter der Springschwänze und sechs Insektenordnungen. Am häufigsten befinden sich Zweiflügler in den untersuchten Bernsteinen, darunter Zuckmücken und Gnitzen, deren heutige Verwandte auch blutsaugende Arten umfassen. Weitere Einschlüsse stammen von Käfern und Hautflüglern, darunter heute ausgestorbene Arten und parasitoide Schlupfwespen, sowie eine Köcherfliege. Ergänzt wird das Ensemble durch zwei Vertreter der Schnabelkerfe, darunter eine Weiße Fliege. Gleichzeitig konnten in dem Sediment zahlreiche Pflanzenfossilien wie Sporen und Pollen nachgewiesen werden. Geochemische Analysen der Forschenden weisen auf immergrüne, araukarienartige Bäume als Harzquelle hin.

„Unsere Funde lassen feuchte Bedingungen oder Süßwasserlebensräume, wie Tümpel, im damaligen Wald vermuten. Wir gehen davon aus, dass vor 112 Millionen Jahren in Äquatorial-Gondwana ein feuchter, dicht bewaldeter Lebensraum existierte, der bereits von blühenden Pflanzen geprägt war“, fasst Solórzano-Kraemer die Ergebnisse zusammen.

Ein besonderer Fund ist ein Spinnennetzfragment mit mehreren parallel und rechtwinklig verlaufenden Fäden, das den Bauplan eines klassischen Radnetzes erkennen lässt. „Das neu entdeckte Bernsteinvorkommen ist von entscheidender Bedeutung für die Paläontologie. Es liefert nicht nur einen direkten Nachweis für ein harzreiches Waldökosystem, sondern auch für dessen vielfältige Gliederfüßerfauna in der frühen Kreidezeit. Die Bernsteine und ihre Einschlüsse ermöglichen es uns eine ‚Zeitkapsel‘ zu öffnen, um die Biodiversität und Ökosysteme der Südhalbkugel vor 112 Millionen Jahren zu erforschen“, resümiert die Frankfurter Forscherin.

Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

Originalpublikation:

Delclòs, X., Peñalver, E., Jaramillo, C. et al. Cretaceous amber of Ecuador unveils new insights into South America’s Gondwanan forests. Commun Earth Environ6, 745 (2025). doi.org/10.1038/s43247-025-02625-2