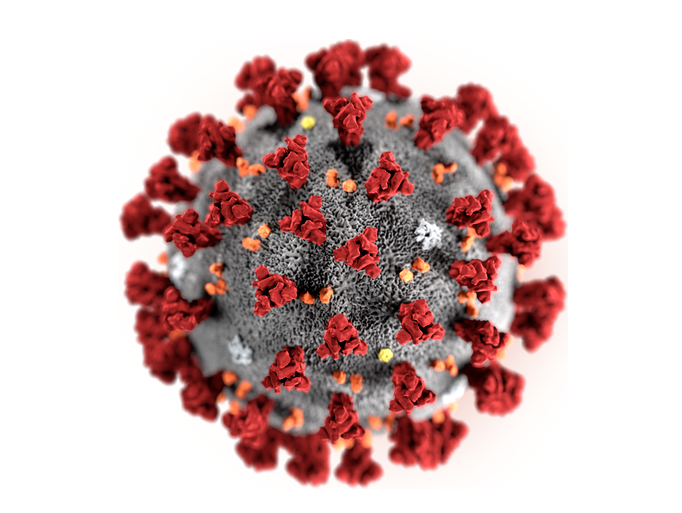

Einer der grundlegenden Mechanismen bei der Immunabwehr ist die Bildung von Antikörpern, die Krankheitserreger erkennen und unschädlich machen können. In der Natur kommen die Antikörper als vielfältige Mischung vor, die von verschiedenen Zellen eines Typs produziert wird und deshalb polyklonal genannt wird. Als Medikament zur Behandlung oder auch Verhinderung von Infektionen kommen in der Regel sogenannte monoklonale Antikörper zum Einsatz, die alle identisch sind und eine spezifische Zielstruktur erkennen. Zur Therapie von Coronavirusinfektionen sind während der Pandemie mehrere monoklonale Antikörper entwickelt und zugelassen worden. „Die monoklonalen Antikörper haben allerdings eine bedeutende Schwachstelle“, sagt Dr. Matthias Bruhn, Postdoktorand am Institut für Experimentelle Infektionsforschung des TWINCORE und Erstautor der vorliegenden Studie. „Eine einzige Mutation im Virus kann ausreichen, damit ein Antikörper seine Wirksamkeit verliert.“

Diese Achillesferse haben Bruhn und seine Kooperationspartner an ihren selbst entwickelten Antikörpern beobachtet, deren Wirksamkeit sie in einem Tiermodell zeigen wollten. „Die Kollegen der Stiftung Tierärztliche Hochschule (TiHo) Hannover haben unsere Antikörper in einem präklinischen Hamstermodell getestet“, sagt Bruhn. „In den meisten Tieren haben wir die erwartete schützende Wirkung gesehen. Aber drei der untersuchten Tiere erkrankten trotzdem.“ Die Forschenden haben daraufhin die Coronaviren aus den erkrankten Tieren genauer charakterisiert und haben eine einzelne Veränderung im Viruserbgut entdeckt. Solche Veränderungen werden Fluchtmutationen genannt und wurden auch in anderen Antikörperstudien gefunden.

Als Tierersatzmethode haben sie Zellkulturen untersucht und konnten die gleichen Beobachtungen wie in den Tieren reproduzieren. „Wo genau die Mutation im Virusgenom auftritt, hängt direkt vom verwendeten Antikörper ab“, sagt Maureen Obara, Doktorandin am Institut für Experimentelle Infektionsforschung. „Die Mutation tritt immer an der Bindungsstelle des jeweiligen Antikörpers auf.“

Das Team hat daraufhin eine Strategie entwickelt, wie Fluchtmutationen bei monoklonalen Antikörpern verhindert werden können. „Das Rezept für diese Strategie haben wir direkt bei der Natur abgeguckt, beim Immunsystem“, sagt Bruhn. „Zum einen kann durch eine gezielte Gegenmutation des Antikörpers die Schwachstelle quasi wegmutiert werden. Und zum anderen lassen sich zwei oder sogar drei monoklonale Antikörper gleichzeitig einsetzen, die das Virus simultan binden.“ So konnten sie die natürlich vorkommende Mischung von verschiedenen Antikörpern nachahmen.

Neben den Forschenden vom TWINCORE und der TiHo waren außerdem Kooperationspartner an der Medizinischen Hochschule Hannover sowie vom Schweizer Institut für Virologie und Immunologie (IVI) Bern an diesem Forschungsprojekt beteiligt. „Die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Kollegen hat auch dieses Mal wieder entscheidend zum Erfolg dieser Studie beigetragen“, sagt Prof. Ulrich Kalinke, Direktor des Instituts für Experimentelle Infektionsforschung und Geschäftsführer des TWINCORE. „Diese Vernetzung wird durch Verbünde wie den Exzellenzcluster RESIST oder das DZIF (Deutsches Zentrum für Infektionsforschung) ermöglicht.“

TWINCORE - Zentrum für Experimentelle und Klinische Infektionsforschung

Originalpublikation:

Bruhn, Matthias et al.: Somatic hypermutation shapes the viral escape profile of SARS-CoV-2 neutralising antibodies, eBioMedicine, Volume 116, 105770, DOI: 10.1016/j.ebiom.2025.105770