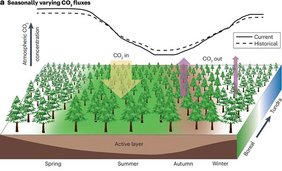

Im Sommer ziehen Pflanzen beim Wachsen viel Kohlendioxid (CO₂) aus der Luft, im Winter und in den Übergangszeiten wird es hingegen freigesetzt, etwa durch die Zersetzung von Pflanzenmaterial im Boden. Dieses „Ein- und Ausatmen“ der Natur wird durch den Klimawandel deutlich verstärkt. Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung des Augsburger Geographen Prof. Dr. Wolfgang Buermann hat mehrere Studien dazu verglichen und ausgewertet.

CO₂-Schwankung zwischen Sommer und Winter steigt um 50 Prozent

In ihrer Metastudie zeigen sie, dass sich dies besonders stark in den borealen Wäldern Eurasiens auswirkt – sie liegen u. a. in Skandinavien, im Ural und Sibirien. Steigende Temperaturen verlängern die Wachstumszeit und lassen Pflanzen produktiver werden. Auch der höhere Kohlenstoffdioxidgehalt in der Luft wirkt wie eine Düngung. Die Produktivität beschleunigt zwar dessen Aufnahme im Sommer, geht aber gleichzeitig mit einer verstärkten Atmungsaktivität im Winter einher. Die Folge: Die jährliche CO₂-Spanne in den arktischen und borealen terrestrischen Ökosystemen (zwischen dem 50. und 65. Breitengrad) wird immer größer.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass die CO₂-Schwankungen zwischen Sommer und Winter in den nördlichen Breiten seit den 1960er-Jahren um rund 50 Prozent zugenommen haben“, sagt der Augsburger Geograph Prof. Dr. Wolfgang Buermann.

Arktische Ökosysteme besonders relevant

„Wir haben überzeugende Nachweise dafür geliefert, dass ein aktiveres Pflanzenwachstum der Hauptgrund dafür ist, dass der Kohlenstoffkreislauf in den nördlichen Regionen schneller abläuft“, so Buermann. „Wissenschaftler beobachten diesen Trend schon seit einiger Zeit, aber durch die Kombination von Daten aus mehreren Studien konnten wir die spezifischen Prozesse, die diesen Wandel antreiben, besser verstehen.“

Eine Sorge des internationalen Forschungsteams ist es, dass die Atmung die Produktivität überflügeln könnte, was – zusammen mit einer Zunahme von Waldbränden und des Auftauens von Permafrost - zu höheren Treibhausgasemissionen aus den Ökosystemen im Norden führen und die globale Erwärmung weiter verstärken könnte. Auch in diesem Kontext sei es wichtig, dass aktuelle Erdsystemmodelle, die für Klimaprogosen herangezogen werden, solche Aspekte der nördlichen Ökosysteme besser integrieren.

Buermann: „Arktische Ökosysteme verändern sich schneller als alle anderen auf der Erde, und die Rückkopplungseffekte können enorm sein – was realistische Ziele zur Reduzierung von CO₂-Emissionen ernsthaft gefährden könnte.“

Die Studienergebnisse sind das Resultat von 15 Jahren Planung und Durchführung des von der NASA geleiteten Arctic Boreal Vulnerability Experiment (ABoVE). Das internationale Forschungsteam unter der Leitung von Zhihua Liu (University of Montana, USA) hat eine riesige Menge an Studienergebnissen in einer umfassenden Übersicht zusammengeführt.

Universität Augsburg

Originalpublikation:

Liu, Z., Rogers, B.M., Keppel-Aleks, G. et al. Seasonal CO2 amplitude in northern high latitudes. Nat Rev Earth Environ5, 802–817 (2024). doi.org/10.1038/s43017-024-00600-7