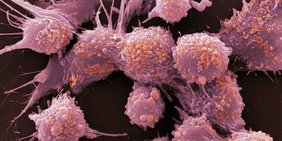

Bei der Bekämpfung von Tumoren und Metastasen spielt das Immunsystem eine entscheidende Rolle. Deswegen ist es wichtig, Krebsforschung in Mausmodellen mit einem möglichst natürlichen Immunsystem durchzuführen. Das ist aber manchmal leichter gesagt als getan.

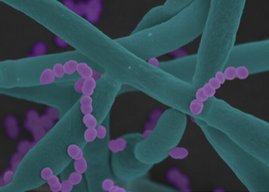

So können Forschende mit der CRISPR/Cas9-Technologie rasch einen Pool von hunderten von Tumorzellen herstellen, in denen jeweils ein anderes Gen ausgeschaltet ist. In Mäuse transplantiert zeigt sich dann, welches dieser stumm geschalteten Gene die Entstehung und Ausbreitung von Krebs beeinflusst. Mithilfe solcher CRISPR-Screens können Wissenschaftler:innen wertvolle Ansätze für die Entwicklung von neuen Therapien identifizieren. Doch die Methode hat einen Haken. Die Bestandteile von CRISPR/Cas9 stammen größtenteils von Bakterien. Sie werden deshalb vom Immunsystem der Mäuse als fremd erkannt und bekämpft. Forschende vermuten, dass diese Reaktion die Resultate bei CRISPR-Screens verzerrt.

Die Forschungsgruppe von Nicola Aceto, Professor für Molekulare Onkologie an der ETH Zürich, hat nun erstmals im Detail nachgewiesen, dass dies tatsächlich der Fall ist. Gleichzeitig präsentiert das Team eine elegante Lösung für das Problem − eine spezielle Strategie, die CRISPR/Cas9 eine Art molekulare Tarnkappe aufsetzt und für das Immunsystem unsichtbar macht. Die Ergebnisse wurden soeben in der Fachzeitschrift Cell veröffentlicht.

Bakterielle Komponenten stören

Zunächst untersuchten die Forschenden in gut charakterisierten Mausmodellen für verschiedene Krebsarten, welchen Effekt die bakteriellen Bestandteile von CRISPR/Cas9 auf die Bildung von Tumoren und Metastasen haben.

Dabei zeigte sich, dass in Mäuse implantierte Tumorzellen in Anwesenheit von CRISPR/Cas9-Komponenten öfter abgestoßen wurden und genetisch weniger variabel waren. Zudem bildeten sich auch weniger Metastasen. Die Reaktion des Immunsystems verhinderte demnach den normalen Verlauf der Krebserkrankung in den Tiermodellen. «Wir waren überrascht, wie stark dies die Ergebnisse von CRISPR-Screens verfälschen kann», sagt Massimo Saini, der Erstautor der Studie und ETH-Pioneer-Fellow in Acetos Gruppe.

Tarnkappe für Screens

Deswegen hat das ETH-Team nun eine alternative Methode für CRISPR/Cas9-Screens entwickelt, die praktisch keine Immunreaktion auslöst. Hierfür setzten die Forschenden die Tumorzellen zum einen nur vorübergehend der bakteriellen Genschere Cas9 aus. Zum anderen entwickelten sie eine Methode, mit der sie nur die Tumorzellen isolierten, bei denen ein Gen erfolgreich stummgeschaltet war. Diese enthielten kein Cas9 mehr und auch keine anderen Elemente, die eine Immunantwort auslösen könnten.

Zudem tauschten sie auch die sogenannten Reportergene aus. Darunter versteht man Gene, die bei CRISPR-Screens anstelle der ausgeschalteten Gene in das Erbgut der Tumorzellen eingebaut werden. Das Produkt dieser Gene ermöglicht den Forschenden dann, modifizierte Tumorzellen in den Mäusen nachzuverfolgen. Statt der klassischen Reportergene, die aus diversen Organismen stammen, kommt jetzt neu ein Gen zum Einsatz, dessen Produkt sich nur minimal von einem körpereigenen Protein der Mäuse unterscheidet. Hierdurch fliegt es quasi unter dem Radar und wird vom Immunsystem nicht detektiert.

«Wir haben eine Methode entwickelt, um CRISPR-Screens in Mäusen mit intaktem Immunsystem durchzuführen – ohne unerwünschte Nebeneffekte», bilanziert Krebsforscher Aceto. Das Geniale daran ist, dass das System vielseitig einsetzbar ist, auch in humanisierten Mäusen – Tieren, die über ein menschliches Immunsystem verfügen. «Das ist so nahe am Krebspatienten wie es nur geht.» Die Tarnkappe für die Genschere eigne sich aber auch für Anwendungen in der personalisierten Medizin oder zur Erforschung von Autoimmunerkrankungen.

«Mit diesem System erreichen wir ein neues Mass an Genauigkeit und können, – das ist für uns besonders wichtig – neue Angriffspunkte für Therapien entdecken», sagt Saini.

Übersehene Gene für Metastasenbildung aufgedeckt

Mit der Tarnkappenversion der Genschere hat das Team bereits einen CRISPR-Screen durchgeführt und einen erfolgversprechenden Treffer gelandet: Die Stummschaltung zweier Gene namens AMH und AMHR2 reduzierte die Zahl an Metastasen in einem Mausmodell für Brustkrebs drastisch.

Weiterführende Untersuchungen zeigten, dass der Signalweg, in den diese beiden Gene involviert sind, klinisch relevant ist. So ergab beispielsweise die Auswertung von Patientinnen-Daten, dass viel AMH-Protein im Tumor mit mehr Rückfällen und größerer Sterblichkeit bei Brustkrebs einhergeht. Das Genpaar AMH/AMHR2 ist somit ein neuer Ansatz für die Bekämpfung von Metastasen.

«Die Bedeutung dieses Signalwegs wurde unterschätzt», sagt Aceto. «Mit CRISPR im Tarnkappenmodus können wir jetzt Zusammenhänge aufdecken, die bisher verborgen waren.»

ETH Zürich

Originalpublikation:

Saini M, Castro-Giner F, Hotz A, et al. StealTHY: An immunogen-free CRISPR platform to expose concealed metastasis regulators in immunocompetent models, Cell (2025), https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.10.007