Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg untersuchten die genetischen Grundlagen und die Umweltplastizität der meiotischen Rekombination in einer großen Roggenpopulation. Sie nutzten mehr als 500 Roggenpflanzen - einige wuchsen unter normalen Bedingungen, andere unter Nährstoffmangel. Sie bezogen dafür Material aus der Genbank des IPK, aber auch kommerziell verfügbare Populationssorten ein und bauten alles auf dem Areal des Versuchs „Ewiger Roggenanbau“ der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg an.

Dieser Versuch wurde 1878 von Julius Kühn angelegt und wird bis heute fortgeführt. In langen Versuchsreihen werden dort verschiedene Systeme des Nährstoff- und Humusersatzes verglichen, vom Stallmist über mineralische Volldüngung bis hin zu Bereichen ohne Düngung. „Das Areal war für die Untersuchung besonders gut geeignet, weil sich der Nährstoffmangel dort über sehr lange Zeit aufgebaut hat und daher sehr stabil war“, erläuterte Dr. Steven Dreissig, Leiter der unabhängigen Arbeitsgruppe „Pflanzliche Reproduktionsgenetik“.

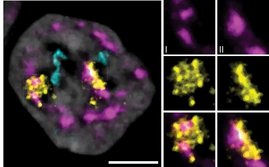

Anschließend sammelten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Pollen und sequenzierten die Zellkerne von mehr als 3.000 einzelnen Spermien, die von 584 Individuen stammten. Ziel war es, die Anzahl der Austauschereignisse, sogenannte Crossover, zwischen den elterlichen Chromosomen zu ermitteln und ihre Position auf dem Chromosom zu ermitteln. Erstmals konnte dieser Prozess in so großer Zahl direkt in den Pollen untersucht werden, also an dem Ort, an dem er tatsächlich stattfindet.

„Wir konnten zeigen, dass sich die Gene der Pflanzen bei Nährstoffmangel deutlich weniger neu mischen als bei ausreichender Nährstoffversorgung“, sagt Christina Wäsch, die Erstautorin der Studie. „Das kann man sich so vorstellen wie beim Kartenspielen: Wenn die Karten nur halbherzig gemischt werden, entstehen weniger neue Kombinationen.“ Doch nicht nur das: Das Forschungsteam entdeckte auch Unterschiede zwischen den Pflanzentypen. Während die moderne Zuchtsorte in der Untersuchung relativ stabil blieb, reagierten alte Sorten und Wildformen sehr empfindlich auf den Stress“, erklärt Christina Wäsch. „Das zeigt, dass die genetische Vielfalt eine große Rolle dabei spielt, wie Pflanzen mit Umweltveränderungen umgehen.“

Das Forschungsteam untersuchte auch die genetischen Grundlagen der Rekombination. „Wir konnten in unserer Studie zeigen, dass die Rekombinationsrate nicht von einem Hauptschalter gesteuert wird, sondern von zahlreichen kleinen genetischen Regionen gleichzeitig“, erklärt Dr. Steven Dreissig vom IPK. Inzwischen sind mehr als 40 Allele und zwei Kandidatengene bekannt. „Grundsätzlich kennen wir jetzt die Bereiche auf dem Chromosom, in denen diese zahlreichen genetischen Schalter liegen, aber wir kennen oft noch nicht alle entscheidenden Gene.“

„Dennoch leistet unsere jetzige Studie einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der genetischen Architektur und Umweltplastizität der meiotischen Rekombination“, so der IPK-Forscher. „Anders als bei früheren Arbeiten, in denen nur einzelne oder wenige Genotypen betrachtetet wurden, konnten wir die genetischen Effekte in einer großen und genetisch vielfältigen Population analysieren.“ Die Identifikation der Gene, die die Rekombination unter Stress steuern, könnte noch zu einem wichtigen Werkzeug in der Züchtung werden, glaubt Steven Dreissig. „Die gezielte Steuerung der Rekombination unter Stress hilft sicher bei der schnelleren Entwicklung neuer, verbesserter Nutzpflanzen, die widerstandsfähiger gegen widrige Umweltbedingungen sind.“

Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung

Originalpublikation:

Waesch, C., Gaede, N., Gao, Y., Ehle, M., Himmelbach, A., Fuchs, J., Johnston, S.E. and Dreissig, S. (2025), Population-wide single-pollen nuclei genotyping in rye sheds light on the genetic basis and environmental plasticity of meiotic recombination. New Phytol. https://doi.org/10.1111/nph.70656