Zugvögel, Meeresschildkröten und Lachse haben etwas gemeinsam: Jahr für Jahr kehren sie an die Orte ihrer Geburt zurück, um sich fortzupflanzen. Eine jetzt im Fachjournal Science Advances veröffentlichte Studie zeigt, dass auch der Atlantische Hering in der Ostsee diese Brutort-Treue besitzt. Erstmals konnte ein internationales Forschungsteam unter Federführung von Dr. Dorothee Moll vom Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock belegen, dass Heringe mit hoher Wahrscheinlichkeit genau in jenen Buchten, Lagunen und Flussmündungen laichen, in denen sie selbst geschlüpft sind (natal homing).

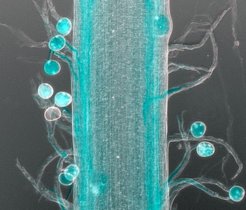

Für die Studie haben die Forschenden eine Art chemischen Fingerabdruck aus den Gehörsteinen (Otolithen) der Fische erstellt sowie genetische Analysen durchgeführt, um Herkunft und Fortpflanzungswanderungen der Tiere bestimmen zu können. Die Ergebnisse zeigen: 56 bis 73 Prozent der Heringe kehren zur Fortpflanzung in ihr Geburtsgebiet zurück – unabhängig von der Größe des jeweiligen Laichgebiets.

„Das ist der erste Nachweis für eine ausgeprägte Brutort-Treue beim Hering“, sagt Dorothee Moll, Erstautorin der Studie und Wissenschaftlerin am Rostocker Institut. Bisher ging die Wissenschaft davon aus, dass jüngere und unerfahrene Heringe sich einfach den Schwärmen älterer Fische anschließen, wenn es Zeit für die Fortpflanzung ist und so die Wanderrouten zu etablierten Laichgebieten erlernen. „Unsere Ergebnisse zeigen dagegen, dass die verschiedenen Laichgebiete entlang der Küste nicht beliebig austauschbar oder ersetzbar sind“, erklärt die Wissenschaftlerin. Das unterstreiche erneut, wie wichtig ein gezieltes Küstenzonenmanagement sei, um die Produktivität und Widerstandsfähigkeit mariner Ökosysteme langfristig zu sichern.

Das Thünen-Institut für Ostseefischerei erforscht die Populationsdynamik des Herings schon seit vielen Jahren. Die aktuelle Forschungsarbeit knüpft an eine bereits 1997 veröffentlichte Studie dazu an. Die ältere Theorie postulierte, dass Heringsschwärme auf den langen Wanderungen zwischen ihren Fraßgründen und Laichgebieten sogenannte Streuner aufnehmen, die den genetischen Austausch zwischen Teilpopulationen fördern und eine übergreifende Metapopulation bilden. Dorothee Moll und ihr Team konnten diese Hypothese nun testen und den Anteil an Rückkehrern und Streunern bestimmen.

Angesichts zunehmender menschlicher Eingriffe in Küstenökosysteme sind diese Erkenntnisse von großer Bedeutung: Sie zeigen, wie eng die Produktivität von Fischpopulationen mit dem Erhalt lokaler Laichgebiete verknüpft ist – und wie wichtig es ist, diese Lebensräume gezielt zu schützen.

Johann Heinrich von Thünen-Institut

Originalpublikation:

Dorothee Moll, Patrick Polte, Klaus Peter Jochum, Tomas Gröhsler, Dorte Bekkevold, Ian McQuinn, Christian Möllmann, Christopher Zimmermann, Paul Kotterba (2025): First direct evidence of natal homing in an Atlantic herring metapopulation. Science Advanced Vol. 11, Issue 44, DOI 10.1126/sciadv.adz6746

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adz6746