Müttern würde es die Strapazen der Schwangerschaft ersparen, aber Säugetiere wachsen nicht in Eiern heran. In gewisser Weise ist das auch unpraktisch für die Wissenschaft. Denn während sich die Embryonen von Fischen, Lurchen oder Vögeln beim Wachsen zusehen lassen, wird bei Säugern der Embryo quasi unsichtbar, sobald er sich in die Gebärmutter eingenistet hat. Und genau dann beginnt der Zeitraum, in dem er seine Form tiefgreifend verändert und die Anlagen der verschiedenen Organe entwickelt – ein hochkomplexer Vorgang, bei dem noch viele Fragen offen sind.

Nun jedoch ist es einem Forschungsteam am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik (MPIMG) gelungen, eine zentrale Phase der Embryonalentwicklung in die Zellkultur zu verlagern und erstmals aus Stammzellen der Maus das Kernstück des embryonalen Rumpfes wachsen zu lassen. Der entscheidende Trick ist dabei die Verwendung eines gelartigen Nährmediums. Das Verfahren vollzieht die frühen gestaltgebenden Prozesse der Embryonalentwicklung in der Petrischale nach.

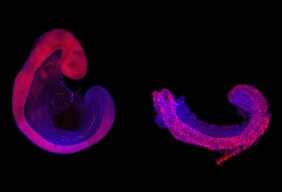

Die millimeterlangen Strukturen, welche in der Petrischale heranwachsen, bilden zunächst ein Neuralrohr, aus dem später das Rückenmark entsteht. Zudem entwickeln sie bereits die Ursegmente, aus denen im weiteren Verlauf das Skelett, Knorpel und Teile der Muskulatur entstehen: die Somiten. Einige der rumpfähnlichen Strukturen bilden sogar die Vorläufer für innere Organe wie den Darm. Nach etwa fünf Tagen enden die Parallelen zum natürlichen Embryo und die Strukturen verlieren ihre Embryo-ähnliche Merkmale.

„Mit dieser Nachbildung des Embryos beginnt eine neue Ära“, sagt Bernhard G. Herrmann, Direktor am MPIMG sowie Direktor des Instituts für medizinische Genetik an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. „Anders als im Tier können wir die Embryogenese der Maus nun direkt, fortlaufend und mit vielen Proben parallel untersuchen und auch unmittelbarer auf das Untersuchungsobjekt einwirken.“

Es gilt als recht einfach, frühe und noch frei im Eileiter oder der Gebärmutter bewegliche Embryonen zu isolieren und in der Petrischale weiterzuzüchten – aber sobald sich der Embryo in der Gebärmutterschleimhaut eingenistet hat, wird es extrem schwierig.

„Wir gewinnen schneller ausführlichere Ergebnisse, und das ohne Tierversuche,“ sagt Alexander Meissner, der ebenfalls Direktor am MPIMG ist und die im Fachjournal Science erschienene Studie zusammen mit Herrmann leitete. „Von komplexeren Prozessen wie der Morphogenese im Embryo bekommen wir sonst nur Momentaufnahmen – das ändert sich mit unserem Modell.“

Aus embryonalen Stammzellen ließen sich bislang nur Zellklümpchen züchten, sogenannte Gastruloide. „In Gastruloiden entwickeln sich die einzelnen Zellen zwar ähnlich weit wie in unseren rumpfähnlichen Strukturen, sie nehmen aber nicht die typische Gestalt eines Säugetierembryos an“, sagt Jesse Veenvliet, einer der beiden Erstautoren der Arbeit. „Diesen Zellklumpen fehlen die Signale, damit die Zellen sich organisieren und sinnvoll anordnen können.“

In der Zellkultur liefert die nötigen Signale ein spezielles Gel, das der extrazellulären Matrix ähnelt. Diese gallertartige Substanz wird von Zellen ausgeschieden und besteht aus einer komplexen Mischung von langgestreckten Proteinmolekülen, wie sie im Körper vor allem im Bindegewebe als dehnbares Füllmaterial vorliegt. Die Verwendung dieses Gels für die Kultivierung war der entscheidende Trick des neuen Verfahrens.

„Das Gel gibt den kultivierten Zellen Halt und Orientierung im Raum, sie können nun zum Beispiel innen und außen unterscheiden“, sagt Veenvliet. Außerdem verhindert das Gel, dass von den Strukturen ausgeschiedene Moleküle wie das Matrixprotein Fibronektin einfach in die Nährlösung verschwinden. „Die Zellen können besser miteinander und mit ihrer Umgebung kommunizieren und sich folglich besser organisieren.“

Nach vier bis fünf Tagen der Entwicklung wurden die Strukturen vom Team in Einzelzellen aufgelöst und analysiert. „Obwohl in ihnen nicht alle Zelltypen vorkommen, sind die rumpfähnlichen Strukturen dem Embryo genetisch verblüffend ähnlich“, sagt Adriano Bolondi, der ebenfalls Erstautor der Arbeit ist. Zusammen mit der Bioinformatikerin Helene Kretzmer haben Bolondi und Veenvliet die Genaktivität von rumpfähnlichen Strukturen und Embryonen im gleichen Entwicklungsstadium miteinander verglichen. „Alle wesentlichen Markergene sind vorhanden und werden zur richtigen Zeit am richtigen Ort aktiviert, nur eine kleine Zahl Gene tanzte aus der Reihe“, sagt Bolondi.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vollzogen die Auswirkungen einer Mutation in den rumpfähnlichen Strukturen nach – sie rekapitulieren damit die bekannten Auswirkungen im “echten” Embryo und validierten so ihr Modellsystem weiter. Außerdem lieferten sie in ihrer Studie Beispiele, wie das Entwicklungsgeschehen mit Hilfe von chemischen Wirkstoffen direkt beeinflusst werden kann.

Max-Planck-Institut für molekulare Genetik

Originalpublikation:

Jesse V Veenvliet, Adriano Bolondi et al. (2020): Mouse embryonic stem cells self-organize into trunk-like structures with neural tube and somites. Science.