Klimawandel, Umweltverschmutzung und Zerstörung von Lebensräumen setzen der Natur auch in Deutschland schwer zu. Das geht zu Kosten der Artenvielfalt – sollte man meinen. Doch Forschende der Universität Trier kommen nun zu einem differenzierteren Bild, das aber keine Entwarnung bedeutet.

Eine umfassende Analyse von Proben der letzten 40 Jahre ergab, dass die Biodiversität auf lokaler Ebene stabil geblieben ist. Alles in Ordnung also? Leider nein. „Es sind viele Arten aus ihren Ökosystemen verdrängt worden oder regional ausgestorben. Doch sie wurden von neuen, eingewanderten ersetzt, die besser an die Umweltbedingungen angepasst sind“, erläutert Prof. Dr. Henrik Krehenwinkel aus den Umweltbiowissenschaften.

Die Problematik wird beim überregionalen Blick über die Lebensräume sichtbar. Auf dieser größeren Ebene hat die Biodiversität nämlich abgenommen. Die verschiedenen Lebensräume werden sich in der Artenzusammensetzung immer ähnlicher. Bedeutet: Es gibt in Deutschland immer weniger, aber dafür weiter verbreitete Arten.

Einzigartige Umweltprobenbank ermöglicht Erkenntnisse

Zunächst erscheint es erstaunlich, dass diese Erkenntnisse bisher unentdeckt blieben. Die Ursache liegt darin, dass oft nur prominentere Arten wie Pflanzen und Wirbeltiere untersucht werden. Die Trierer Forschenden weiteten das Spektrum aber auf deutlich kleinere Ebenen wie Pilze, Plankton, Algen oder Gliederfüßer aus, von denen sie zehntausende Arten untersucht haben. Diese spielen in der Nahrungskette eine unverzichtbare Rolle.

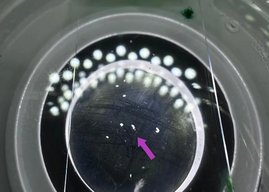

Möglich machte das eine innovative Verwendung der Umweltprobenbank des Bundes, die vom Umweltbundesamt koordiniert wird. Die Probenbank wurde 1985 zur Erfassung des Zustandes und der Schadstoffbelastung der Umwelt und des Menschen in ganz Deutschland konzipiert. Für die Sammlung der Biotaproben aus Schlüsselregionen in ganz Deutschland ist seit Beginn eine Trierer Projektgruppe zuständig. Dementsprechend viel Erfahrung ist am Standort im Umgang mit den Daten vorhanden.

Die neue Studie untersuchte die tiefgefrorenen Proben nun nicht auf Schadstoffe, sondern machte sich zunutze, dass auf ihnen Rückstände von Umwelt-DNA zu finden sind. Von zwei Muschelarten, drei Baumarten sowie einer Braunalge wurde die sogenannte eDNA, also kleinste Spuren aller möglicher Arten, genommen.

Es entstand eine einzigartige, lückenlose Datenserie, mit der die Forschenden 40 Jahre in die Vergangenheit blicken konnten. So kann die Entwicklung der Biodiversität, beispielsweise auch konkret des Insektensterbens in Deutschland, erstmals überhaupt richtig verstanden werden.

Zukünftige Forschung sollte sich nun vor allem auf die Rolle der gefundenen Arten in ihren jeweiligen Ökosystemen und Nahrungsketten konzentrieren, so Krehenwinkel. Außerdem könnten die Umweltproben als Frühwarnsystem fungieren, um etwa den Rückgang lokaler oder das Aufkommen problematischer invasiver Arten festzustellen.

Universität Trier

Originalpublikation:

Junk, I., Hans, J., Perez-Lamarque, B. et al. Archived natural DNA samplers reveal four decades of biodiversity change across the tree of life. Nat Ecol Evol (2025). doi.org/10.1038/s41559-025-02812-6