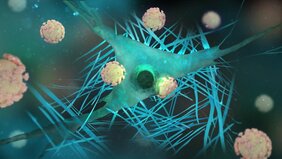

Krankmachende Viren, die in den menschlichen Körper gelangen, können mit ihren tentakelartigen Fortsätzen an Zellen andocken, woraufhin die Zelle sich die Viren einverleibt. Dieser bereits bekannte und bei Krankheiten, wie z. B. HIV, stattfindende Prozess kann auch für Therapieansätze eingesetzt werden.

In der sogenannten „Gentherapie“ geht es darum, genetisches Material in Zellen einzuschleusen. Dies erlaubt eine Vielzahl von Anwendungen: Defekte Gene in Zellen, wie sie z. B. bei Erbkrankheiten vorkommen, können gezielt ersetzt werden, um die fehlende Zellfunktionalität wieder zu erlangen. Ein anderes Beispiel sind T-Zellen, Immunzellen des Körpers, die so umprogrammiert werden können, dass sie entstehenden Krebs attackieren. In allen Fällen ist ein effizienter Transport genetischen Materials in die Zelle notwendig.

Die Forschung nutzt nun diese Fähigkeit von Viren zum Eindringen in Zellen. Hierfür sind die Protein-Fortsätze, die an der Virenhülle angedockt sind, ein wichtiger Baustein: Sie sorgen für ein Andocken der Virenhüllen an der Zelle.

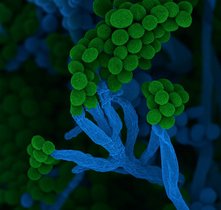

Forschende um Direktorin Tanja Weil und Gruppenleiter Christopher Synatschke haben sich nun ein kleines Fragment dieser Protein-Fortsätze auf verschiedenen Größenskalen näher angeschaut. Das Molekül – ein sogenanntes „Peptid“ – besteht aus einer chemischen Verbindung verschiedener Aminosäuren. Mehrere der Moleküle aneinandergereiht können lange, spaghettiartige Gebilde, sogenannte „Peptidfasern“ bilden. Diese Fasern können als eine Art „Klebstoff“ zwischen sogenannten therapeutischen Viren und Zellhülle dienen, und damit den Prozess des Eindringens von Viren in Zellen verbessern. Durch eine verbesserte Bindung kann die Virendosis, die für eine Gentherapie notwendig ist, verringert und die Chancen für eine erfolgreiche Therapie erhöht werden.

Das Team hat nun untersucht, wie der molekulare Aufbau aus verschiedenen Aminosäuren die strukturbildenden Eigenschaften beeinflusst: Wie werden also die Bildung von Fasern oder die Bindung zwischen Virus und Zelle von der molekularen Struktur beeinflusst?

Hierfür haben sie über 150 verschiedene Moleküle, die auf dem ursprünglichen Proteinfragment basieren, untersucht. Um zu dieser Vielfalt an Molekülen zu gelangen, haben sie systematisch einzelne Aminosäuren ersetzt oder innerhalb des Moleküls vertauscht.

„Einige der über 150 untersuchten Peptide sorgten tatsächlich dafür, dass die Bindung der Virenhülle an die Zelle verstärkt wurde. Bei anderen bildeten sich gar keine Faseraggregate, die für die Bindung hätten sorgen können“, so Kübra Kaygisiz, Erstautorin der Publikation. „Wir haben nun versucht herauszufinden, welche chemischen Eigenschaften der Moleküle vorrangig für die Bindung verantwortlich sind“, ergänzt Christopher Synatschke.

„Wir konnten in unserer experimentellen Studie computergestützte Methoden anwenden, um verschiedene Eigenschaften zu identifizieren, die einen effizienten Gentransfer ermöglichen“, so Kübra Kaygisiz. „Überraschenderweise müssen sich unsere Moleküle auch wasserabweisend – hydrophob – verhalten sowie eine abwechselnde Anordnung von hydrophoben mit positiv geladenen Gruppen innerhalb des Moleküls aufweisen, um die Virusbindung zu erhöhen“, erklärt Kübra Kaygisiz. Dieses Prinzip konnten sie auch in anderen natürlich vorkommenden Proteinfragmenten finden, was eine universelle Eigenschafts-Aktivitätsbeziehung nahelegt und nun ermöglicht, mittels künstlicher Intelligenz neue Fasermaterialien vorauszusagen.

Mit ihren Ergebnissen könnte in Zukunft die Gentherapie effektiver werden: Weniger Wirkstoff könnte, aufgrund der stärkeren Aufnahme durch die Zelle, die Therapiechancen erheblich verbessern.

Max-Planck-Institut für Polymerforschung

Originalpublikation:

Kaygisiz, K., Rauch-Wirth, L., Dutta, A. et al. Data-mining unveils structure–property–activity correlation of viral infectivity enhancing self-assembling peptides. Nat Commun14, 5121 (2023). doi.org/10.1038/s41467-023-40663-6