In der Publikation, die im „Journal of Environmental Management“ veröffentlicht wurde, fordert das Team stärkere Anstrengungen zum Erhalt von Fledermausquartieren in Siedlungen sowie eine ökologisch nachhaltige Forstwirtschaft, die alte Bäume schützt und strukturreiche Wälder fördert.

Mit über 1.400 Arten weltweit sind Fledermäuse eine enorm artenreiche Säugetiergruppe. Viele heimische Arten wie der Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) sind klassische Waldbewohner, die auf Baumhöhlen und strukturreiche Wälder angewiesen sind. Das Forschungsteam zeigt mit seiner Studie nun, wie stark die heutzutage praktizierte Forstwirtschaft den Lebensraum dieser Tiere verändert – und wie wichtig gezielte Maßnahmen zum Erhalt ihrer Quartiere sind. Da in forstlich genutzten Kulturen alte Bäume mit geeigneten Quartierhöhlen oft fehlen, müssen Kleinabendsegler zunehmend auf Quartiere in Siedlungen ausweichen. Dort suchen sie alternative Unterschlupfe im Gemäuer alter Dorfkirchen und im alten Baumbestand von Parkanlagen oder Alleen.

Europäische Wälder werden seit Langem intensiv bewirtschaftet, was negative Folgen für viele spezialisierte Arten wie den Kleinabendsegler haben kann. Prof. Christian Voigt vom Leibniz-IZW und der Universität Potsdam erläutert die Hintergründe zur neuen Studie im Osten Deutschlands: „Wir stellten uns die Frage, wie der Kleinabensegler als typischer Waldbewohner auf die Intensivierung der Waldbewirtschaftung reagiert. Diese europäische Fledermausart ist auf strukturreiche Laubwälder mit vielen Spechthöhlen angewiesen, die sie allerdings in den altbaumarmen Kiefern-Monokulturen des Untersuchungsgebietes kaum noch findet.“ Der Kleinabendsegler ist zwar in Deutschland weit verbreitet, seine exakten Bestandsgrößen sind aber unbekannt.

Eichenwälder bevorzugt – Fichtenwälder gemieden: Erste detaillierte Einblicke in die Habitatnutzung des Kleinabendseglers

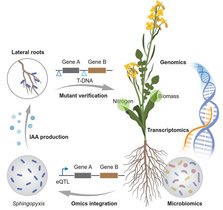

Für die Studie stattete das Forschungsteam 32 ausgewachsene Kleinabendsegler in Brandenburg mit miniaturisierten GPS-Loggern (Global Positioning System) aus. Dadurch konnten detaillierte Bewegungsdaten der Tiere gewonnen werden, die deren Nahrungssuche, Tagesruhe und Transferflüge präzise abbilden. „Dank der enorm hohen Auflösung der Bewegungsdaten der Fledermäuse konnten wir diese erstmals mit hochaufgelösten Landschaftsdaten vergleichen und somit die Analysen bis auf die Ebene einzelner Waldbaumarten sowie kleinräumiger Strukturen wie Feldgehölze, Hecken oder Baumreihen durchführen“, erklärt Wildtierbiologin Dr. Carolin Scholz vom Leibniz-IZW. „Einen derart detaillierten Einblick in die Lebensraumwahl des Kleinabendseglers gab es bislang nicht. Diese so gewonnenen Daten sind entscheidend, um die ökologischen Anforderungen der Art zukünftig besser zu berücksichtigen.“

Die Auswertung des Teams zeigt deutlich: Der Kleinabendsegler bevorzugt strukturreiche Eichenwälder als Lebensraum und meidet bestimmte Nadelwälder, darunter Fichtenwälder. Alte Bäume, insbesondere Eichen, spielen eine zentrale Rolle bei der Lebensraumwahl des Kleinabendseglers. Die Daten belegen überraschenderweise auch die Nutzung von Siedlungsräumen durch den Kleinabensegler. Fledermausexperte Dipl.-Biol. Uwe Hoffmeister vom natura Büro für zoologische und botanische Fachgutachten erläutert: „Mithilfe von GPS-Telemetrie konnten wir zeigen, dass der Kleinabendsegler zwar eichenreiche Waldstandorte bevorzugt, jedoch zunehmend auch Ortskerne und die Nähe historischer Dorfkirchen aufsucht. Wir vermuten, dass dies eine Reaktion auf den Mangel an geeigneten Tagesquartieren in forstlich genutzten Wäldern ist – die Tiere sind wohl gezwungen, auf alternative Lebensräume in Siedlungen auszuweichen, weil ihnen im Wald ihre ursprünglichen Quartiere verloren gegangen sind.“

Nachhaltige Forstwirtschaft und Erhalt alter Bäume auch in Siedlungen nötig

Neben dem Erhalt dieser alternativen Siedlungsquartiere sollte eine ökologisch nachhaltige Forstwirtschaft praktiziert werden, die den Erhalt alter Bäume und strukturreiche Laub- und Mischwälder fördert. Nur so können Waldfledermäusen wie der Kleinabendsegler auch langfristig in den forstlich genutzten Wäldern überleben, so die Autorinnen und Autoren. Maßnahmen wie eine schonende Holzentnahme, längere Wachstumszeiten der Bäume vor der Ernte und das Fördern von Wäldern mit unterschiedlich alten Bäumen können die strukturelle Vielfalt deutlich erhöhen, ohne den wirtschaftlichen Nutzen der Forstwirtschaft grundsätzlich infrage zu stellen. Darüber hinaus sollte das Grün in unseren Siedlungen stärker als Rückzugsraum für Wildtiere wie Fledermäuse begriffen werden. „Alte und höhlenreiche Bäume sollten nicht nur in Forstplantagen, sondern auch im Siedlungsbereich für Wildtiere wie den Kleinabendsegler erhalten bleiben“, schließt Voigt.

Windkraftanlagen im Wald als zusätzliche Gefahr

Da Kleinabendsegler regelmäßig an Windkraftanlagen zu Tode kommen, könnte der Ausbau der Windenergienutzung im Wald die Bestandsentwicklung dieser Art negativ beeinflussen. Windenergieanlagen scheinen den Kleinabendsegler sogar anzulocken. Voigt erklärt: „Möglicherweise verwechselt der Kleinabendsegler in der Dämmerung die Silhouette der Anlagen mit großen Bäumen und fliegt sie auf der Suche nach Quartieren gezielt an. Da die Tiere in einer Höhe fliegen, in der sich auch die Rotorblätter der Windkraftanlagen bewegen, könnte das Kollisionsrisiko für die Fledermäuse deutlich erhöht sein.“ Es sei daher dringend geboten, die Lebensraumansprüche und das Bewegungsverhalten dieser hochmobilen Art besser zu berücksichtigen. Die vorliegende Studie liefert nun Daten, die es Forstwirten, Landschaftsökologen und Naturschutzbehörden ermöglichen, wirksame Maßnahmen zum Schutz der Tiere einzuleiten. Neue Windenergieanlagen sollten beispielsweise nicht in der Nähe strukturreicher Laubwälder oder in der Nähe von Fledermausquartieren errichtet werden.

Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung

Originalpublikation:

Scholz C, Grabow M, Reusch C, Korn M, Hoffmeister U, Voigt CC (2025): Oak woodlands and urban green spaces: Landscape management for a forest-affiliated bat, the Leisler's bat (Nyctalus leisleri). Journal of Environmental Management, Volume 387, July 2025, 125753. DOI: 10.1016/j.jenvman.2025.125753