Angst empfinden wir meist als äußert unangenehm. Dabei hat diese Emotion eine wichtige Funktion: Sie bewahrt uns davor zu große Risiken einzugehen. Das funktioniert allerdings nur, wenn Angst in einem gesunden Maße auftritt. Zu viel Angst kann unseren Alltag stark beeinträchtigen, wie zum Beispiel bei Angststörungen oder Panikattacken.

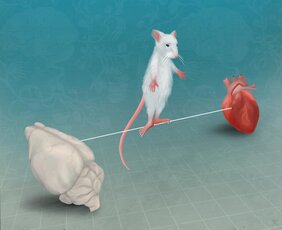

Wie lässt sich die Angst also im Gleichgewicht halten? Es scheint naheliegend, dass die Signale des Körpers dabei eine Rolle spielen könnten, denn Angst führt zu spürbaren Veränderungen: Das Herz schlägt schneller oder der Atem ist flacher. Doch wie genau das Gehirn solche Informationen verarbeitet, um letztendlich eine Emotion wie Angst zu regulieren, ist bis heute weitgehend unverstanden.

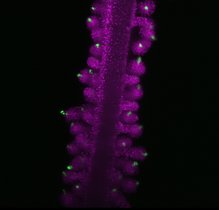

Wissenschaftler*innen aus Nadine Gogollas Forschungsgruppe haben sich nun mit diesem Thema beschäftigt. Sie konzentrierten sich dabei auf die Inselrinde, eine Hirnregion, die positive wie auch negative Emotionen verarbeitet. Zudem laufen dort Informationen vom Körper wie dem Herzen oder der Lunge zusammen.

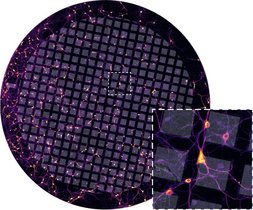

Die Forschenden spielten Mäusen einen Ton vor und kombinierten diesen mit einem unangenehmen Reiz. Nach einiger Zeit entwickelten die Mäuse Angst vor dem Ton, die sich durch das Erstarren des Körpers äußerte – ein klassisches Angstverhalten, dass auch Menschen und viele andere Tierarten an den Tag legen. Wurde der Ton anschließend nicht mehr mit dem unangenehmen Reiz gepaart, lernten die Mäuse allmählich keine Angst mehr davor zu haben. Um die Rolle der Inselrinde zu untersuchen, schalteten die Wissenschaftler*innen die Hirnregion während dieses "Angstverlernes" aus. „Das Ergebnis war für uns total überraschend“, erzählt Alexandra Klein, Erstautorin der Studie. „Wir sahen einen großen Unterschied im Verhalten der Mäuse abhängig davon, wie ängstlich sie waren. Sehr ängstliche Mäuse verlernten die Angst viel langsamer als Mäuse mit normaler Inselrindenaktivität, wenig ängstliche Mäuse hingegen viel schneller.“

Die Ergebnisse ließen vermuten, dass die Inselrinde das Angstlevel auf einen bestimmten Mittelwert bringt. Bei sehr ängstlichen Tieren unterstützt sie das Verlernen, bei unbekümmerten Mäusen das Erinnern.

Um mehr über die beteiligten Vorgänge zu lernen, untersuchten die Forschenden als nächstes die Aktivität der Inselrinde in Mäusen mit unterschiedlichen Angstlevels. In den weniger ängstlichen Mäusen stieg die Aktivität stark an, sobald sie den Ton hörten. Interessanterweise kam es bei den ängstlichen Tieren zu einer Verminderung der Inselrindenaktivität.

Auf der Suche nach der Ursache für diesen Unterschied beobachtete Alexandra Klein, dass sobald eine Maus aus Angst erstarrte, die Herzfrequenz abnahm – und im gleichen Zuge auch die Inselrindenaktivität. Da ängstliche Mäuse beim Ton deutlich öfter und länger erstarrten, könnte dies die beobachtete Deaktivierung ihrer Inselrinde erklären.

Um den Zusammenhang zwischen Herzfrequenz und Inselrindenaktivität zu überprüfen, unterbrachen die Wissenschaftler*innen den Informationsfluss zwischen Körper und Gehirn über den Vagusnerv. Fand kein normaler Austausch zwischen Herz und Gehirn statt, blieb die Aktivität der Inselrinde stabil und nahm nicht ab.

Damit belegt die Studie eindrücklich, dass die Inselrinde das Feedback vom Körper benötigt, um die Angst auf ein angemessenes Level zu bringen. Zudem zeigt sie erstmals konkret, welche Rolle Angstreaktionen des Körpers bei der Regulierung von Emotionen spielen. Das Erstarren ist also weitaus mehr als eine passive Gefühlsantwort.

Da Fehlfunktionen der Inselrinde beim Menschen mit verschiedenen Arten von Angststörungen in Verbindung gebracht werden, eröffnen die Forschungsergebnisse spannende Perspektiven. Lässt sich das Verhalten und dessen Feedback nutzen, um Emotionen aktiv zu regulieren? „Lange Zeit wurde in den Neurowissenschaften ignoriert, dass das Gehirn nicht isoliert arbeitet. Der Körper spielt aber eine entscheidende Rolle. Unsere Studie gibt zu verstehen, dass wir die Signale des Körpers ernster nehmen sollten als vielleicht bisher angenommen“, sagt Alexandra Klein.

Max-Planck-Institut für Neurobiologie

Originalpublikation:

Alexandra S. Klein, Nate Dolensek, Caroline Weiand, Nadine Gogolla: Fear balance is maintained by bodily feedback to the insular cortex in mice; Science, 19.11.2021, DOI: 10.1126/science.abj8817