Unter den zahlreichen Überresten von Tieren aus der Fundstelle Hammerschmiede stammen viele Fossilien von Vögeln. Erst kürzlich hatte dasselbe Forschungsteam Fossilfunde von tropischen Schlangenhalsvögeln beschrieben. Heute kommt in Europa nur eine einzige Kranichart vor, der Eurasische Kranich. „Fossilfunde zeigen, dass es in der Vergangenheit viel mehr Kranicharten gegeben haben muss“, sagt der Studienleiter Gerald Mayr. „Allerdings stammen die meisten Belege aus dem Mittelmeergebiet, während Nachweise aus Mitteleuropa sehr spärlich sind.“ Weltweit gibt es heute 15 Kranicharten.

Hinweise auf einen Lebensraum am Süßwasser

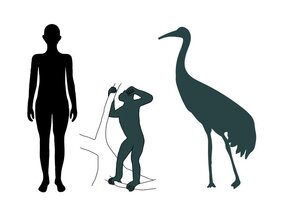

Der neue Fund aus der Hammerschmiede ist ein Schädel einer ungewöhnlich großen Art, deren Gesamthöhe den größten heutigen Kranichen, dem asiatischen Saruskranich und dem afrikanischen Klunkerkranich, entspricht. „Beide Arten erreichen mit 1,75 Meter Körperhöhe die Größe eines erwachsenen Menschen und haben Flügelspannweiten von 2,6 bis 2,8 Metern“, sagt Mayr. Damit sei der Hammerschmiede-Kranich, der vor rund elf Millionen Jahren lebte und noch keinen wissenschaftlichen Namen hat, um 75 Prozent grö-ßer als sein Zeitgenosse ‚Udo‘, das Skelett des männlichen Danuvius. Der neu entdeckte Kranich stehe möglicherweise am Beginn der Evolution der Echten Kraniche. „Um eine sicherere stammesgeschichtliche Einordnung vornehmen zu können, benötigen wir weitere Funde aus dem Skelettapparat“, ergänzt Mayr.

Der Schnabel des Fossils ist deutlich länger als der heutiger europäischer Kraniche. Lang-schnäbelige Kraniche, wie der heutige Sibirische Kranich, sind vorwiegend Vegetarier. Sie ernähren sich von Wurzeln und Rhizomen von Wasserpflanzen, die sie mit den Schnäbeln ausgraben. „Der Schnabel des Hammerschmiede-Kranichs deutet darauf hin, dass er am offenen Süßwasser lebte. Solche Lebensräume waren damals vor Ort vorherrschend“, sagt der Grabungsleiter Thomas Lechner. Er hofft, auch in diesem Jahr wieder Ausgrabungen an der Fundstelle durchführen zu können. „Der Fund ist ein weiterer Beleg für die im internationalen Maßstab herausragende Bedeutung der Fundstelle Hammerschmiede für die Wissenschaft“, ergänzt Madelaine Böhme, die Leiterin des Forschungsprojekts.

Universität Tübingen

Originalpublikation:

Gerald Mayr, Thomas Lechner, Madelaine Böhme: A skull of a very large crane from the late Miocene of Southern Germany, with notes on the phylogenetic interrelationships of extant Gruinae. Journal of Ornithology 2020