Foraminiferen sind einzellige Lebewesen, die häufig von einem festen Gehäuse umgeben sind. Die sogenannten agglutinierenden Foraminiferen bilden diese Gehäuse, indem sie winzige Sand- und Mineralkörner auf ihrer Oberfläche aufkleben. Normalerweise werden Foraminiferen nur wenige Millimeter groß, aber eine Gruppe dieser Agglutinierten kann erstaunliche Größen von mehreren Zentimetern erreichen. Zu dieser Gruppe gehört auch Jullienella foetida, die im flachen Wasser (bis 100 m Tiefe) vor der Westküste Afrikas vorkommt. Bei der Aufsammlung der ersten Exemplare wurde festgestellt, dass sie einen „übelriechenden Duft“ verströmen, was ihnen den Namen „foetida“ – vom lateinischen Wort für „stinkend“ – einbrachte.

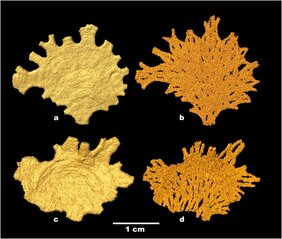

Einige Exemplare dieser besonderen Foraminiferen wurden von Forscher*innen der Universität Bonn, dem Naturhistorischen Museum Wien, dem Egyptian Petroleum Research Institute und dem Natural History Museum London genauer untersucht. Dabei kamen neben Aufnahmen mit dem Rasterelektronenmikroskop erstmals auch Röntgenbilder und mikro-CT-Scans zum Einsatz.

„Solche modernen, dreidimensionalen Aufnahmen erlauben uns, auch das Innere der Gehäuse zu untersuchen und zu verstehen, wie solche großen und trotzdem stabilen Gehäuse aufgebaut sind“, erklärt NHM Wien-Wissenschaftlerin Dr. Anna Weinmann.

Die Aufnahmen zeigen, dass die Gehäuse von internen Trennwänden durchzogen sind, welche die äußeren Wände stützen und gleichzeitig das Zellplasma kanalisieren. Einige Exemplare zeigten auch Reste von diesem Zellplasma innerhalb der Gehäuse. Solche Reste sind wohl auch für den beschriebenen Geruch verantwortlich. Mit Hilfe der Aufnahmen konnte der Anteil des Plasmas an der Gesamtfläche und somit die wahrscheinliche Biomasse berechnet werden.

„Unsere Beobachtungen zeigen, dass die Biomasse von Jullienella foetida vermutlich zu den größten unter den heute lebenden Foraminiferen gehört“, so Prof. Dr. Martin Langer von der Universität Bonn.

Um eine solche Biomasse zu bilden und aufrecht zu erhalten, ist Jullienella foetida auf entsprechende Nahrungsquellen angewiesen. Daher wurde sie bislang nur in besonders nährstoffreichen Küstenabschnitten des östlichen Atlantiks gefunden. Da es dort kaum andere gerüstbildende Organismen wie Korallen gibt, stellt Jullienella foetida in ihrem Lebensraum vermutlich den einzigen größeren, festen Untergrund zur Verfügung, der wiederum von anderen Organismen besiedelt werden kann. Auf diese Weise spielt sie eine bedeutende Rolle für die Diversität im lokalen Ökosystem.

(Naturhistorisches Museum Wien)

Originalpublikation:

Langer M.R., Weinmann A.E., Makled W.A., Könen J. & Gooday A.J. (2022) New observations on test architecture and construction of Jullienella foetida Schlumberger, 1890, the largest shallow-water agglutinated foraminifer in modern oceans. – PeerJ 10: e12884. https://doi.org/10.7717/peerj.12884

Link zum 3D-Modell: https://skfb.ly/ovzFp