Jeder siebte Mensch leidet an Migräne – eine soziale und wirtschaftliche Belastung sowohl für die Betroffenen wie auch ihr Umfeld. Mehrere Hinweise deuten darauf hin, dass die Krankheit durch eine Störung bei der Verarbeitung und Integration von sensorischen Signalen beim Sehen, Hören oder Riechen hervorgerufen wird. Diese Dysfunktion kann auch zwischen den eigentlichen Migräne-Episoden auftreten: So reagieren Patienten auch in den Phasen zwischen zwei Schüben viel intensi-ver auf sensorische Reize als Menschen, die nicht von Migräne betroffen sind. Welche zellulären Mechanismen dafür verantwortlich sind, ist noch weitgehend unbekannt.

Fehlfunktion von Astrozyten im cingulären Kortex

Neurowissenschaftler am Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Zürich konnten in Zusammenarbeit mit der Universität Padua den Mechanismus bei einer speziellen Form der Krank-heit identifizieren. Die sogenannte familiäre hemiplegische Migräne Typ 2 (FHM2) wird durch eine genetische Mutation verursacht und ist vererbbar. Das Team unter der Leitung von Mirko Santello zeigt nun, dass eine Fehlfunktion von Astrozyten im cingulären Kortex – eine Hirnregion, die am Schmerzempfinden beteiligt ist – die Migräne fördert.

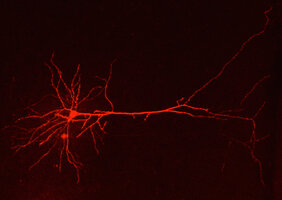

«Trotz ihrer Häufigkeit wurden die Astrozyten, welche die Prozesse des zentralen Nervensystems stark beeinflussen, von der Neurowissenschaft lange übersehen», sagt Mirko Santello, Letztautor der Studie. Die sternförmigen Zellen sind extrem wichtig, um die von den Neuronen freigesetzten Boten-stoffe abzubauen. Doch genau diese Funktion – die Eliminierung überschüssiger Neurotransmitter wie Glutamat – können die Astrozyten bei familiär bedingter Migräne nicht wahrnehmen. «Da die Glutamataufnahme der Astrozyten beeinträchtigt ist, werden die Nervenzellen im cingulären Kortex viel stärker erregbar als normal. Was dazu führt, dass die Neuronen noch mehr Botenstoffe ausschüt-ten», sagt Santello.

Weniger Migräne-Vorkommen durch genetische Manipulationen

Zudem beeinflusst diese Fehlfunktion im cingulären Kortex auch die Häufigkeit von Migräne. Im Mausmodell zeigen die Forschenden, dass die Tiere empfindlicher gegenüber den Auslösern von Kopfschmerzen sind. «Indem wir die Astrozyten im cingulären Kortex genetisch veränderten, konnten wir ihre Fehlfunktion umkehren. Dies verringerte bei Mäusen mit diesem Gendefekt die starken Kopf-schmerzen», sagt Jennifer Romanos, Erstautorin der Studie.

Migräne ist eine komplizierte Erkrankung, die einen grossen Teils des Nervensystems betrifft. «Unse-re Ergebnisse zeigen klar auf, wie eine genetisch bedingte Funktionsstörung der Astrozyten die Akti-vität der Neuronen beeinflusst und sie empfindlicher macht gegenüber Reizen, die Kopfschmerzen auslösen», erklärt Mirko Santello. Die Studie trage dazu bei, die Pathophysiologie der Migräne besser zu verstehen, und lege nahe, dass der cinguläre Kortex vermutlich ein kritischer Knotenpunkt der Krankheit sei, so Santello. Die Erkenntnisse könnte dazu beitragen, neue Behandlungsstrategien gegen familiäre Migräne zu entwickeln.

Universität Zürich

Originalpublikation:

Jennifer Romanos, Dietmar Benke, Daniela Pietrobon, Hanns Ulrich Zeilhofer and Mirko Santello. Astrocyte dysfunction increases cortical dendritic excitability and promotes cranial pain in familial mi-graine. Science Advances. 5 June 2020. DOI: 10.1126/sciadv.aaz1584