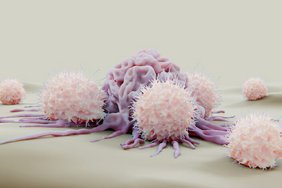

Krankheitserreger können sehr unterschiedlich aussehen. Dennoch gelingt es dem Immunsystem in der Regel schnell, sie zu entdecken. Diese Fähigkeit verdankt es unter anderem den ungefähr 100 Millionen verschiedenen Sorten von zytotoxischen T-Zellen (auch Killerzellen genannt), die über den gesamten Körper verteilt Wache stehen. Jede davon ist darauf geschult, körperfremde Moleküle - etwa von einem potenziellen Eindringling - zu erkennen. Allerdings hält jede dieser Sorten nach einem anderen Warnsignal Ausschau: Manche Killerzellen schlagen zum Beispiel Alarm, wenn sie auf ein Molekül aus Grippe-Viren stoßen. Andere werden dagegen vielleicht durch ein spezielles Tumor-Protein aktiviert.

Verantwortlich dafür sind Sensoren auf der Oberfläche der Killerzellen - die T-Zell-Rezeptoren. Sie sprechen auf ganz spezifische molekulare Erkennungszeichen an, die je nach Art des Rezeptors sehr unterschiedlich aussehen können. „Wir nennen diese Erkennungszeichen Antigene“, erklärt Prof. Dr. Kilian Schober vom Institut für Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene (Direktor: Prof. Dr. Christian Bogdan) am UKER. „T-Zell-Rezeptoren können an Antigene binden - aber nur, wenn sie genau zu ihnen passen, ähnlich wie ein Schlüssel zu einem Schloss.“

„Klonkrieger“ des Immunsystems

Wenn das passiert, kann das dazu führen, dass sich die Killerzelle rasch zu teilen beginnt. Dadurch entsteht eine ganze Armee identischer Zellen - ein Klon. Sie alle verfügen über denselben T-Zell-Rezeptor wie die Mutterzelle, können also ebenfalls das entsprechende Antigen erkennen und die Antigen-tragende Zelle bekämpfen. Die Bindung an ein körperfremdes Molekülfragment führt aber beileibe nicht immer zu einer Vermehrung der jeweiligen Immunzelle. „Wir wollten wissen, woran das liegt“, erklärt Schober. „Dazu haben wir uns die Immunantwort von Testpersonen angesehen, die während der Covid-Pandemie eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten hatten.“

mRNA-Impfstoffe bewirken, dass Körperzellen ein bestimmtes Protein-Fragment des Corona-Virus herstellen. Dieses Fragment wird dann von zu ihm passenden Rezeptoren entdeckt und kann dadurch die jeweiligen Killerzellen aktivieren. Bei einem wirklichen Infekt kann der Körper dann den Erreger rasch bekämpfen. In der Regel gibt es mehrere Hundert T-Zell-Rezeptoren, die an das Virus-Protein andocken können. Allerdings sind manche von ihnen passgenauer als andere - sie binden daher stärker. In der Fachsprache sagt man: Sie besitzen eine höhere „Avidität“. „Wir konnten nun zeigen, dass Killerzellen nur dann zur Teilung angeregt werden, wenn ihre Avidität einen bestimmten Schwellenwert überschreitet“, sagt Schober.

Diversität erhöht die Schlagkraft gegen Mutanten

Von den mehreren Hundert Zelllinien bleiben so noch einige Dutzend, die jeweils einen Klon von Abwehrzellen bilden. „Es ist allerdings nicht so, dass sich die Killerzellen mit der höchsten Avidität am stärksten vermehren“, betont Schobers Doktorandin Katharina Kocher, die einen großen Teil der Experimente durchgeführt hat. „Sie müssen ein bestimmtes Mindestmaß an Avidität haben, um sich überhaupt zu teilen. Wie stark sie das dann tun und wie groß der jeweilige Klon aus Abwehrzellen dann letztendlich wird, scheint aber vom Zufall abzuhängen.“ Kurz nach der Impfung bildete das Immunsystem der Testpersonen daher jeweils ungefähr zwanzig bis dreißig Killerzell-Klone unterschiedlicher Größe. Jeder davon verfügte über einen anderen T-Zell-Rezeptor, und dennoch konnten alle ausreichend stark an das nach der Impfung gebildete Virus-Protein binden.

Diese Vielfalt der Abwehrtruppen ist ein großer Vorteil, wie die Forschenden experimentell nachweisen konnten: „Wenn das Virus im Laufe der Zeit mutiert, steigt so die Wahrscheinlichkeit, dass es immer noch Killerzellen gibt, die es bekämpfen können“, erläutert Schober. „Ein Einzelklon – so hoch seine Avidität auch sein mag – könnte dagegen niemals alle möglichen Mutanten abdecken.“

Gerade aus Menschen sind derartige Analysen noch rar. Das hat auch mit dem enormen Aufwand zu tun, den die Forschenden dafür treiben mussten: „Wir haben in jeder Testperson mehrere tausend Killerzellen untersucht und den Aufbau ihrer Rezeptoren analysiert“, sagt Schober. „Im Anschluss haben wir über Hundert von einzelnen Rezeptoren in einem Testsystem nachgebaut, um seine Avidität messen zu können.“ Doch der Aufwand habe sich gelohnt. „Die Ergebnisse unserer Studie erlauben einen interessanten Einblick in die Strategien des Immunsystems, von dem in Zukunft möglicherweise auch die Entwicklung neuer Impfstoffe profitieren kann.“

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Originalpublikation:

Katharina Kocher et al.: Vaccination-induced T cell responses maintain polyclonality with high antigen receptor avidity.Sci. Immunol.10,eadu6730(2025).DOI:10.1126/sciimmunol.adu6730