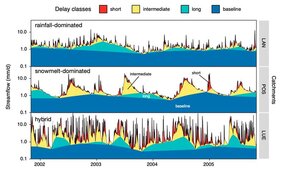

„Wir sehen, dass verschiedene Gewässer sehr unterschiedlich auf ausbleibende Niederschläge reagieren“, sagt der Autor der Studie Dr. Michael Stölzle von der Professur für Umwelthydrosysteme der Albert-Ludwigs-Universität. Der Kern der neu entwickelten Methode ist ein Filter-Algorithmus, der das Abflusssignal der Gewässer in schnellere und langsamere Komponenten einteilt: Erfolgt der Abfluss aus einem Gebiet schnell, weil zum Beispiel viel Oberflächenabfluss auftritt, kann das Gebiet häufig schlechter Wasser speichern und ist stärker abhängig von kontinuierlichen Niederschlägen und somit weniger widerstandsfähig gegenüber Trockenperioden. Dominieren hingegen langsame, also verzögerte Abflusskomponenten wie zum Beispiel aus Schnee- oder größeren Grundwasserspeichern, so können die Gewässer auch bei anhaltender Trockenheit länger stabile Abflüsse aufweisen. Mit Hilfe des Filters können die Forschenden zusätzlich bestimmen, nach wie vielen Tage eine schnellere Abflusskomponente aufhört, wesentlich zum Gesamtabfluss des Gewässers beizutragen.

„Das Filtern des Abflusssignals ist keine neue Idee“, erklärt Stölzle, „aber es wurde häufig nur in eine schnelle und eine langsamere Abflusskomponente getrennt.“ In der vorgestellten Studie haben die Hydrologinnen und Hydrologen die bisherigen Filter erweitert, um drei oder vier Abflusskomponenten mit unterschiedlichen Verzögerungen zu identifizieren. Dadurch stellten sie fest, dass etwa alpine Gebiete nicht nur durch die Schneeschmelze im Sommer geprägt sind, sondern auch im Winter teils sehr stabile Abflussverhältnisse aufweisen. „Daraus schließen wir, dass es auch im steilen Hochgebirge wichtige Gebietsspeicher im Untergrund geben kann, die für einen kontinuierlichen Abfluss in unterliegende Gebiete sorgen können“, sagt Stölzle.

Datengrundlage der Untersuchung waren Abflussdaten aus Gebieten in Baden-Württemberg und der Schweiz. Da für die neue Methode nur Abflussdaten benötigt werden, ist sie aber prinzipiell weltweit anwendbar und kann auch in der wasserwirtschaftlichen Praxis aufgegriffen werden. Die Forschenden schlagen vor, die Methode auf andere Variablen wie Grundwasserstände anzuwenden oder mit ihr Gletscher- und Schneeschmelzkomponenten zu berechnen.

„In Baden-Württemberg kann die vorgestellte Analysemethode künftig helfen, besser zu verstehen, wie empfindlich ein Einzugsgebiet gegenüber Trockenheit ist“, erklärt Stölzle: „Unsere aktuelle Umfrage bei den Wasserbehörden verschiedener Landkreise hat gezeigt, dass künftig sowohl der Bewässerungsbedarf als auch die Anträge für genehmigte Wassernutzungen im Land zunehmen werden.“

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Originalpublikation:

Stölzle, M., Schütz, T., Weiler, M., Stahl, K., Tallaksen, L.M. (2020): Beyond binary baseflow separation: a delayed-flow index for multiple streamflow contributions. In: Hydrology and Earth System Sciences 24, S. 849–867. DOI: 10.5194/hess-24-849-2020