Die internationale Publikation entstand unter wesentlicher Mitwirkung von Prof. Dr. Christoph-Martin Geilfus, Prof. Dr. Davide Francioli und Dr. Muhammad Waqas vom Institut für Bodenkunde und Pflanzenernährung der HGU. Mitautor:innen aus den USA, Italien, Kanada, Schweden und Australien machen deutlich: Der Aufruf hat globale Bedeutung – und beginnt im Boden unter unseren Füßen.

Die heimlichen Helden im Boden

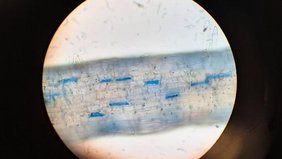

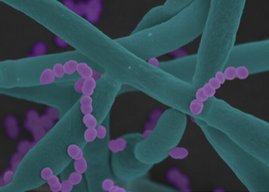

In der Natur gehen unterirdische Mikroorganismen wie Pilze, Bakterien und andere Kleinstlebewesen mitunter nützliche Allianzen mit Pflanzen ein. Sie verbessern zum Beispiel die Bodenstruktur, fördern die Nährstoffaufnahme und dämmen die Ausbreitung von Krankheitserregern ein – und leisten dadurch einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheit und Produktivität der Pflanzen.

Die unsichtbaren Helfer sind daher nicht nur für stabile Ökosysteme von entscheidender Bedeutung, sondern nach Auffassung der Autor:innen auch unverzichtbar für eine widerstandsfähige Landwirtschaft. Doch genau hier sehen die Forschenden eine zentrale Problematik. Übermäßige Düngung, Pestizide, intensive Bodenbearbeitung und zu enge Fruchtfolgen würden die fein abgestimmten Interaktionen stören und nützliche Mikroben verschwinden lassen. Zusätzlich habe die Züchtung diesen Effekt oft noch verstärkt, da sie sich meist auf oberirdische Merkmale konzentriert und dabei die unterirdischen Pflanzen-Mikroben-Beziehungen weitgehend ignoriert habe.

„Das wurde bislang kaum beachtet, aber wenn Pflanzen und Bodenmikroben nicht mehr richtig kooperieren, ist letztendlich unsere Ernährungssicherheit gefährdet“, warnt Geilfus, der das Institut für Bodenkunde und Pflanzenernährung in Geisenheim leitet.

Zurück zu den Wurzeln - das Potenzial der wilden Verwandten

Was lässt sich dagegen tun? Auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten rücken die Autor:innen die wilden Verwandten unserer Nutzpflanzen – „Crop Wild Relatives“, kurz CWR – in den Fokus. In jahrtausendelanger Co-Evolution haben sich Wildformen vieler unserer Nutzpflanzen und ihre Bodenmikroben aneinander angepasst und teils besonders symbiotische Beziehungen entwickelt.

Um deren potenziellen Nutzen für die Landwirtschaft nicht zu verlieren, fordern die Wissenschaftler:innen die Einrichtung sogenannter CWR-Biodiversitätsrefugien – Schutzgebiete, in denen Wildpflanzen gemeinsam mit ihren Bodenmikrobiomen, d.h. mit der Gesamtheit ihrer verbundenen Mikroben, erhalten werden. Für langfristigen Erfolg sollen diese Schutzräume in enger Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren entstehen. Ein Vorbild ist der Parque de la Papa in Peru. Dort arbeiten indigene Gemeinschaften in enger Kooperation mit der Organisation ANDES (Association for Nature and Sustainable Development) an der Bewahrung und Nutzung einheimischer Kartoffelsorten – inklusive der damit verbundenen Mikroorganismen.

Um Wildpflanzen und Mikrobiome systematisch zu erfassen und nach Gefährdungsgrad zu priorisieren, plädieren die Autor:innen außerdem für die Einrichtung und regelmäßige Aktualisierung einer weltweiten „Roten Liste“ bedrohter Wildverwandter.

Schutz und Forschung für widerstandsfähigere Pflanzen

Ziel der Forschenden ist es, unsere Kulturpflanzen gesünder und widerstandsfähiger zu machen – nicht durch grundlegende Umzüchtung, sondern durch die gezielte Stärkung ihrer Zusammenarbeit mit nützlichen Bodenmikroorganismen. Die erwarteten Vorteile: eine effizientere Nährstoffaufnahme, mehr Stressresistenz und ein deutlich geringerer Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel.

Dabei setzen sie neben dem Erhalt der CWR und ihrer Mikrobiome auf gezielte Forschungsstrategien. In den Schutzgebieten wollen die Wissenschaftler:innen Daten über Pflanzen, Böden und die mikrobielle Vielfalt sammeln und diese in offene, gut strukturierte Datenbanken überführen. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz und moderner Analysetools aus der Genetik wollen sie daraus robuste Hinweise gewinnen, welche Pflanzen-Mikroben-Systeme besonders wertvoll für eine zukunftsfähige Landwirtschaft sein könnten. Auch die Entwicklung synthetischer mikrobieller Gemeinschaften (SynComs) identifizieren sie als vielversprechenden Ansatz.

Aufruf zur globalen Initiative

Angesichts des dramatischen Rückgangs der globalen Biodiversität, von dem auch die Wildverwandten betroffen sind, sehen die Verfasser:innen sofortigen Handlungsbedarf.

„Wir brauchen so schnell wie möglich eine globale Initiative, die von internationalen Organisationen wie dem Crop Diversity Trust koordiniert wird. Parallel dazu sind regionale Anlaufstellen nötig, die eng mit den lokalen Partnern zusammenarbeiten und die Maßnahmen an die jeweiligen ökologischen und sozialen Bedingungen vor Ort anpassen,“ fordert Francioli, der die Professur für pflanzliche Mikrobiomik an der Hochschule Geisenheim innehat. Den Finanzierungsbedarf für eine solche Initiative verorten die Autor:innen mit Blick auf vergleichbare Programme im zweistelligen Millionenbereich.

Am Institut für Bodenkunde und Pflanzenernährung geht die Forschung unterdessen weiter. Durch aufwendige Experimente im Labor und im Feld versuchen die Arbeitsgruppen von Geilfus und Francioli, die funktionellen Zusammenhänge zwischen den Bodenmikroben der CWR und unseren Kulturpflanzen immer besser zu verstehen – und ihr Potenzial für die Landwirtschaft der Zukunft zu entschlüsseln.

Hochschule Geisenheim University

Originalpublikation:

Waqas, M., McCouch, S.R., Francioli, D. et al. Blueprints for sustainable plant production through the utilization of crop wild relatives and their microbiomes. Nat Commun16, 6364 (2025). doi.org/10.1038/s41467-025-61779-x