Wie können verschiedene ökologisch spezialisierte Populationen derselben Art, sogenannte Ökotypen, im selben Lebensraum koexistieren und sich im Laufe der Zeit sogar zu eigenständigen Arten entwickeln? Dies ist eine Grundfrage der Ökologie und Evolutionsbiologie. Ein Forscherteam um Tobias Kaiser vom MPI für Evolutionsbiologie in Plön und Hanna Kokko von der Universität Mainz erhielt neue Einblicke in diesen Prozess anhand der Meeresmücke Clunio marinus. Sie fanden einen kausalen Zusammenhang zwischen dem zeitlichen Auftreten der erwachsenen Mücken und der räumlichen Verteilung der Larven, der die Koexistenz der Ökotypen erst ermöglicht.

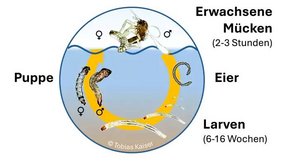

Clunio lebt in der Gezeitenzone entlang der europäischen Atlantik-Küste. Die Larven leben tief in der Gezeitenzone um möglichst durchgehend von Wasser bedeckt zu sein. Die Erwachsenen Mücken sind jedoch darauf angewiesen, dass der Lebensraum der Larven trockenfällt, um dort ihre Eier abzulegen. Dies geschieht zuverlässig zu den Springtiden, also zu Vollmond und zu Neumond. Die Entwicklung und Reifung der Clunio-Mücken wird daher von einer Monduhr („circalunare Uhr“) gesteuert. Sie sorgt dafür, dass die Mücken nur zum Springtiden-Niedrigwasser schlüpfen – dann paaren sie sich umgehend, legen die Eier ab uns sterben nach wenigen Stunden im auflaufenden Wasser. Seit einigen Jahren ist bekannt, dass in Roscoff in der Bretagne (Frankreich) zwei Clunio-Stämme parallel leben – einer der sich nur zu Vollmond fortpflanzt und einer der sich nur zu Neumond fortpflanzt.

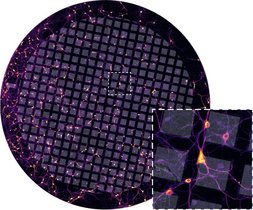

In einer ersten Studie [1] konnten Runa Ekrem, Lotte de Vries, Tobias Kaiser und Hanna Kokko mithilfe mathematischer Modellierung zeigen, dass die Koexistenz der Vollmond- und Neumond-Stämme nicht selbstverständlich ist. Zwar pflanzen sich die Erwachsenen Mücken zu verschiedenen Zeiten fort, da aber die Larven im selben Lebensraum leben, konkurrieren sie miteinander und auf lange Sicht sollte ein Stamm den anderen „aus dem Feld schlagen“. Nur unter der Annahme, dass die Larven zu einem exakt festgelegten Zeitpunkt in ihrer Entwicklung von einer (Nahrungs-)Ressource auf eine andere wechseln, war die Koexistenz der Stämme möglich. Von den real existierenden Clunio-Larven ist solch ein Nahrungswechsel aber nicht bekannt, die Koexistenz der Stämme blieb also unerklärlich.

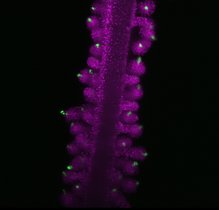

In einer zweiten Studie [2] konnten Runa Ekrem, Alexander Jacobsen, Hanna Kokko und Tobias Kaiser dann zeigen, dass der Neumond-Stamm sich nicht zum optimalen Zeitpunkt kurz nach Neumond fortpflanzt, sondern einige Tage früher. An diesen Tagen ist das Niedrigwasser aber nicht so niedrig wie an den optimalen Tagen. Dies führte zur Vermutung, dass der Neumond-Stamm seine Eier in einem höheren Bereich der Gezeitenzone ablegen muss als der Vollmondstamm, was wiederum zu einer räumlichen Trennung der Larven führen könnte. Durch Sammeln von Larven und anschließende genetische Zuordnung zum Vollmond- oder Neumond-Stamm konnte diese räumliche Trennung tatsächlich nachgewiesen werden. Die „zeitliche Nische“ der erwachsenen Mücken resultiert also durch die Interaktion mit den Gezeiten in einer „räumlichen Nische“ der Larven. Wurde dieser Umstand in der mathematischen Modellierung berücksichtigt, war die Koexistenz der beiden Stämme möglich.

In weiteren Studien wird derzeit untersucht, welche genetischen Mechanismen die Koexistenz fördern und welche anderen ökologischen Faktoren – als Folge der räumlichen Trennung der Larven – eine weitere evolutionäre Anpassung erfordern und so die Artbildung begünstigen.

Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie

Originalpublikationen:

Ekrem, R. K., de Vries, C., Kaiser, T. S., & Kokko, H. (2025). Temporal niche differentiation often leads to priority effects rather than coexistence: Lessons from a marine midge. Journal of Animal Ecology, 00, 1–13. https://doi.org/10.1111/1365-2656.70094

Ekrem, R.K., Jacobsen, A., Kokko, H. and Kaiser, T.S. (2025), How an Insect Converts Time Into Space: Temporal Niches Aid Coexistence via Modifying the Amount of Habitat Available for Reproduction. Ecology Letters, 28: e70139. https://doi.org/10.1111/ele.70139